英語の助動詞(will, can, must, may, should, shall)のコアイメージと意味・用法を一覧でまとめました。そもそも助動詞とは何者なのか、英語の modal auxiliary verb という用語にも触れながら解説しています。

主な助動詞の意味と例文一覧

これだけ見れば大丈夫なように、よく出てくる助動詞(will, can, must, may, should)のコアイメージと主な意味+例文を一覧にまとめました。詳しい解説は助動詞のリンクからどうぞ。

| 助動詞 | イメージ | 意味 | 例文 |

|---|---|---|---|

| will | 確信度の高い思い | 意志(~しよう) | I WILL go, no matter what you say.(あなたが何と言おうと、私は行く!) |

| 推量(きっと~だろう) | He will be in New York by now.(彼は今ごろニューヨークについているだろう) | ||

| 未来(きっと~だろう) | It will be fine tomorrow.(明日は晴れるだろう) | ||

| can | 根拠に基づいた可能性 | 能力(~できる) | He can speak English.(彼は英語を話せます) |

| 可能性(~することがある) | Anybody can make mistakes.(誰でも間違えることはある) | ||

| must | これしかないモノが迫ってくる | 義務(~しなければいけない) | You must attend the meeting.(あなたはそのミーティングに出席しなければいけない) |

| 強い確信(~に違いない) | She must be Shinichi’s mother.(彼女は信一の母親に違いない) | ||

| may | 上から下への許容 | 許可(~してもよい) | Visitors may use this room.(入館者はこの部屋を使ってもよい) |

| 推量(~かもしれない) | We may have some rain tomorrow.(明日いくらか雨が降るかもしれない) | ||

| should | 自然に導かれる先にあるもの | 義務・当然の行為(~するべきだ) | We should be quiet in class.(授業中は静かにしているべきだ) |

| 確信(~のはずだ) | He should be in Kyoto by now.(彼はいまごろ京都にいるはずだ) |

よく出てくる助動詞のまとめは以上ですが、ここからは「そもそも助動詞って何?」という疑問への回答や、助動詞のコアイメージや用法などをイラスト付きで掲載しておきます。ご興味ありましたらどうぞ。

助動詞とは

英語の助動詞は「話し手の心理や判断」を表します。

助動詞を使うと、話し手が「こうしよう/こうかもしれない/こうしなければいけない」などと頭の中で考えていることを表せるとともに、「現実や事実の話ではない」ということも表せるわけです。

助動詞を表す modal auxiliary verb の “modal” とは

学校で習う will, can, must… などの助動詞のことを英語では modal auxiliary verb と呼びます。

しかし、実は auxiliary verb だけで「助動詞(補助の動詞)」という意味になります。では、modalとはいったい何者なのでしょうか?

辞書を引くと、modal は mode(モード)の形容詞であり、「モードの」という意味だと書かれています。

でも…、これだけではよくわからないですよね。そこで、もう少しみなさんに馴染みのある例を挙げながら説明していきましょう。

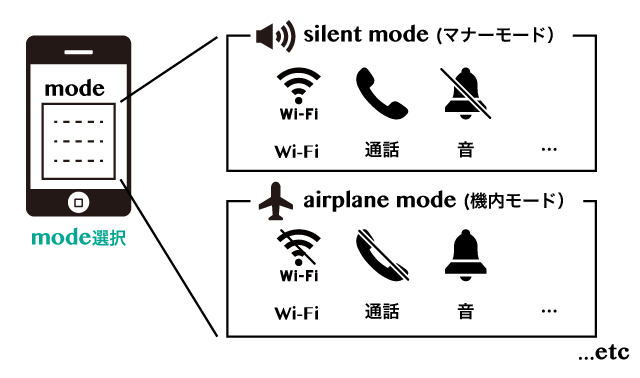

スマートフォンの「マナーモード」

スマートフォンに搭載されている「マナーモード」「機内モード」のモードは、このmodeのことです。

たいていの機種で、マナーモードにすると「着信音を消すが、通話やメールは可能な設定」になります。

また機内モードにすると「通信をオフにして、通話もできないようにするが、音はそのままの設定」になります。

このような「ある状態を実現する設定一式」のことをmodeと呼んでいます。

モードの特徴として「スマートフォンは設定したモードに制限される」ことと「モードは同時に1つしか設定できない」ことが挙げられます。

英文の「助動詞モード」

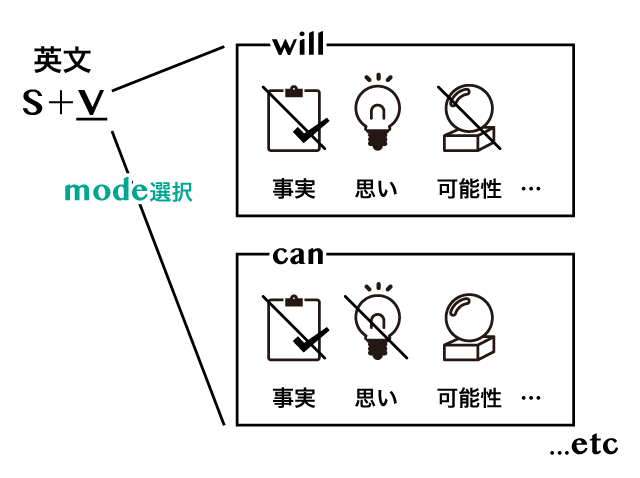

いままで述べてきたことは英語においても同じように当てはまります。

modal auxiliary verb とは「ある状態を実現する設定一式(モード)の助動詞」のことです。

つまり、助動詞のwillを使うということは、英文を「willモード」に設定することと同じなのです。

またスマートフォンのモードと同じく「英文は設定した助動詞モードに制限される」ことと、「助動詞は同時に1つしか設定できない」ことが助動詞の特徴として挙げられます。

助動詞の位置

次に「助動詞の位置」と絡めて、実際に助動詞がどう英文の中で役割を果たしているかを確認していきましょう。

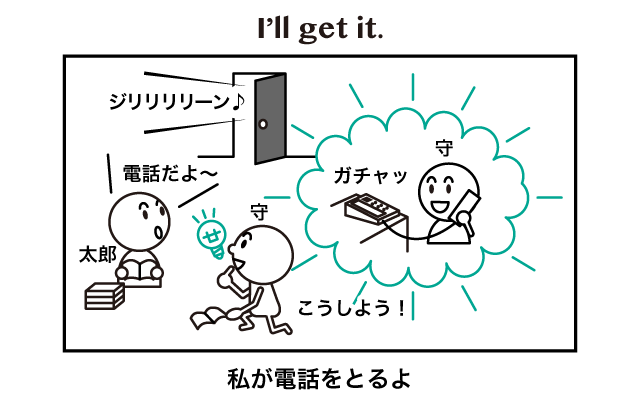

例文:Taro “The phone is ringing.” Mamoru “I‘ll get it.”(太郎「電話が鳴ってるよー」、守「俺が電話をとるよ」)

この例文から、助動詞が使われている I will get it.を取り上げます。

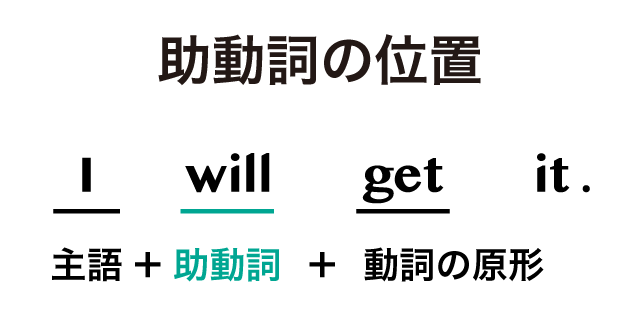

このように平叙文では「主語+助動詞+動詞の原形」の語順になります。

助動詞の位置は「主語の後、動詞の前」となるわけですね。

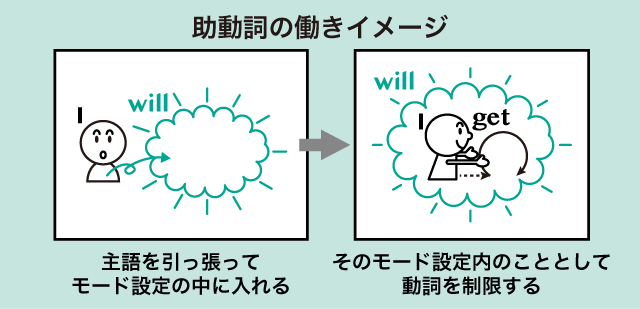

助動詞の位置はわかりましたが、それでは助動詞がこの語順でどのようにモード設定をしているのでしょうか。イメージで確認しましょう。

助動詞は「主語を引っ張って、モード設定の中に入れる」ことと、「そのモード設定内のこととして、動詞を制限する」という2つの働きをします。

このようにして助動詞は英文にモード設定をしているわけなのですね。

助動詞の一覧

ここまで助動詞そのものについて話をしてきました。ここからは個々の助動詞のコアイメージ、用法や意味を一覧で表示します。詳しい解説は詳細記事にてご確認ください。

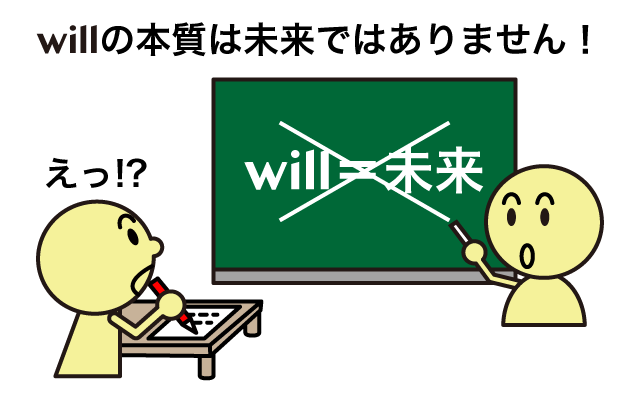

will

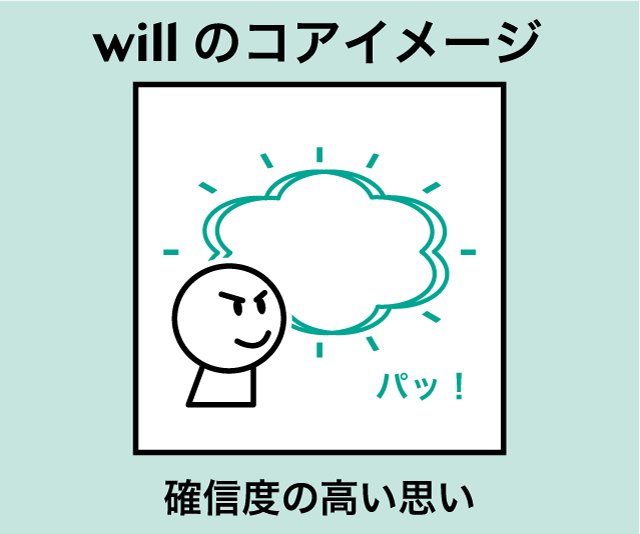

willのコアイメージは「確信度の高い思い」です。

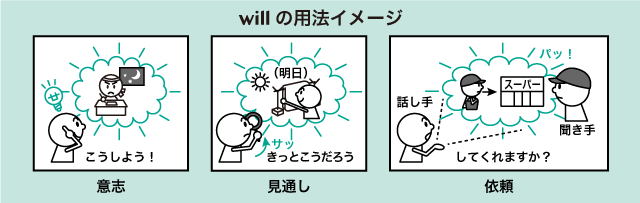

willの主な用法は「意志」「見通し」「依頼」です。

| willの用法 | 意味 | 備考 |

|---|---|---|

| 意志 | こうしよう! | その場で思い描く |

| 拒否 | どうしてもこうなる | 話し手の思い描いた中での話 |

| 推量 | きっとこうだろう | 鮮明な見通し |

| 未来 | きっとこうだろう | 未来時を表す単語と共に |

| 法則 | そういうものだよね | 話し手がそう見なしている |

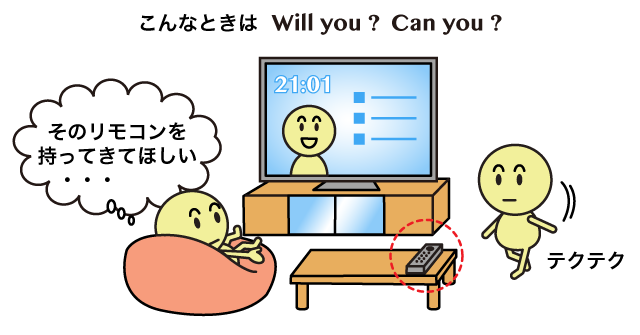

| 意志・見通しを尋ねる (Will you …?) | ~しますか? ~でしょうか? |

聞き手の意志や見通し |

| 依頼 (Will you …?) | ~してくれますか? | 聞き手の意志を尋ねる/ストレートな表現 |

▼willの詳しい解説

▼willとbe going toの違い

can

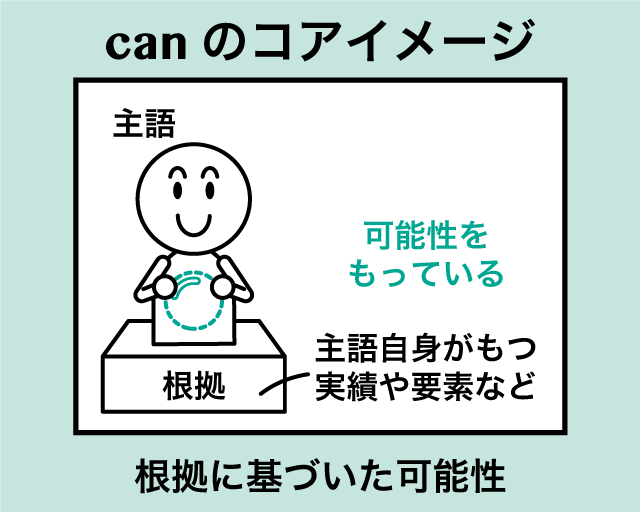

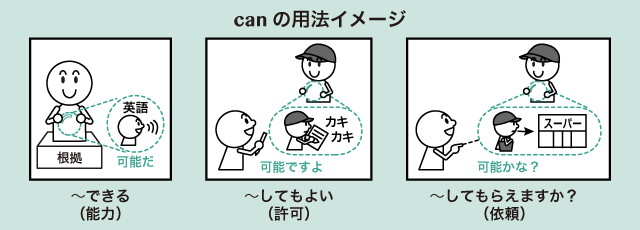

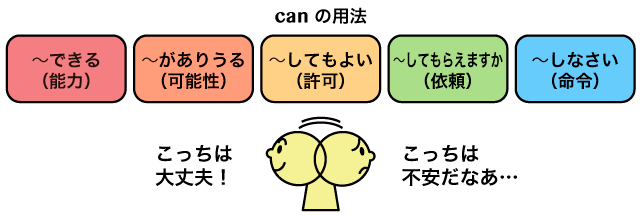

canのコアイメージは「根拠に基づいた可能性」です。

canの主な用法は「能力」「許可」「依頼」です。

| canの用法 | 意味 | 備考 |

|---|---|---|

| 可能性 | ~することがある ~がありうる |

根拠に基づいた可能性 |

| 可能性の否定 | ~はずがない | 可能性を否定した強い表現 |

| 能力 | ~できる | 根拠のある能力 実際にある程度できるとみなされる |

| 許可 | ~してもよい | 所有物を使う可能性を提示 |

| 命令 | ~してくれてもいいのよ | 可能性を提示して促す |

| 依頼 | ~してもらえますか? | 相手に可能性を聞く |

▼canの詳しい解説

▼canとbe able toの違い

▼依頼を表すWill youとCan youの違い

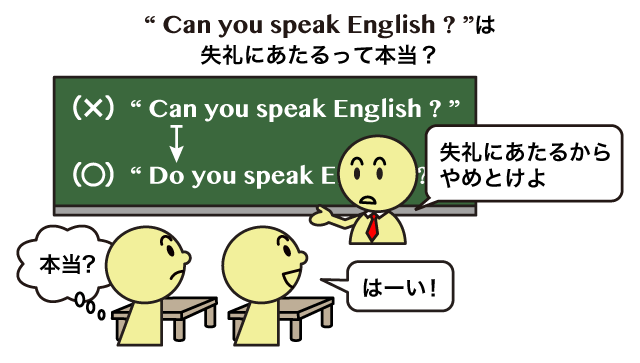

▼Can you speak English?とDo you speak English?の違い

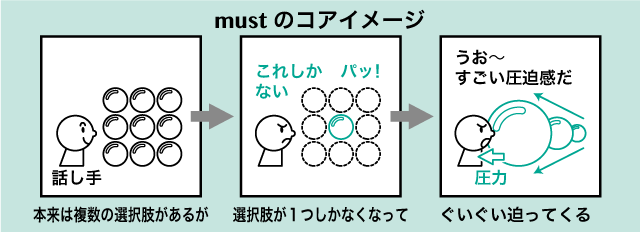

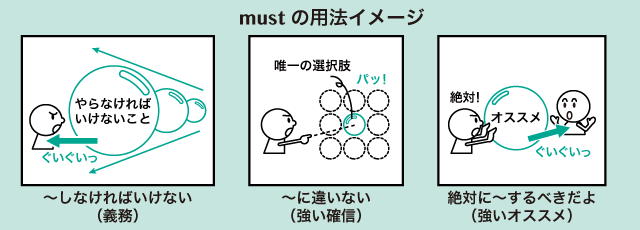

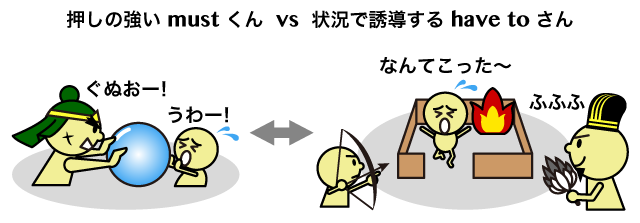

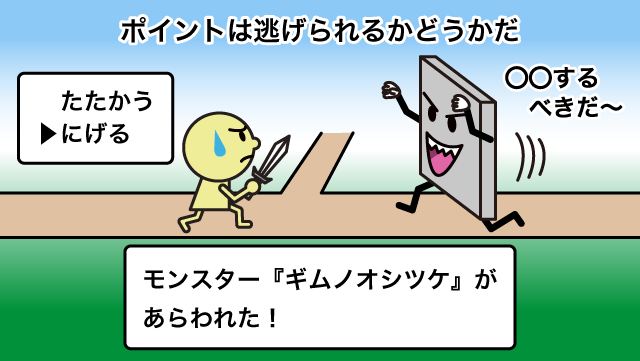

must

mustのコアイメージは「これしかないモノが迫ってくる」です。

mustの主な用法は「義務」「強い確信」「強いオススメ」です。

| mustの用法 | 意味 | 備考 |

|---|---|---|

| 義務 | ~しなければいけない | やらなければいけないことが迫ってくる やらなければいけないことを押し付ける |

| 禁止 | ~してはいけない | やってはいけないことが迫ってくる やってはいけないことを押し付ける |

| 強い確信 | ~に違いない | 唯一の選択肢 |

| 強いオススメ | 絶対に~するべきだよ | オススメを強力にプッシュ |

▼mustの詳しい解説

▼mustとhave toの違い

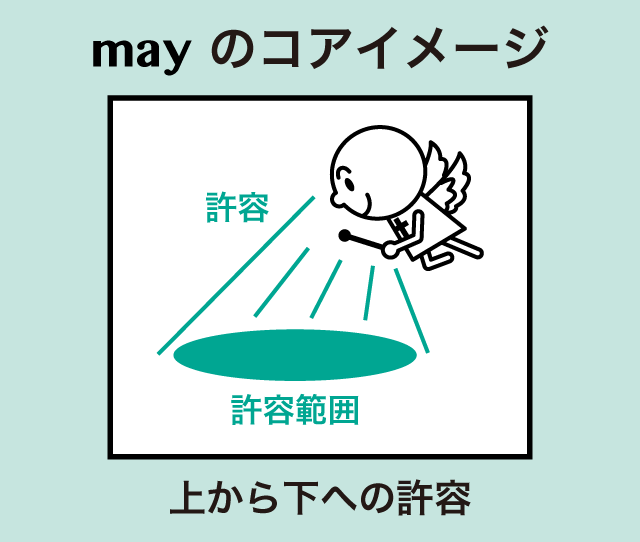

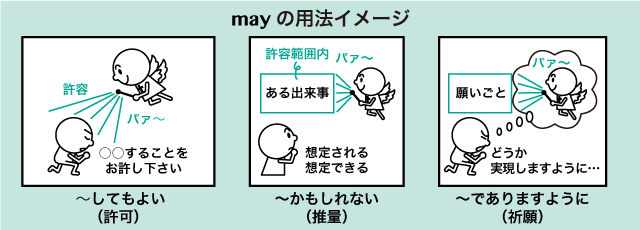

may

mayのコアイメージは「上から下への許容」です。

mayの主な用法は「許可」「推量」「祈願」です。

| mayの用法 | 意味 | 備考 |

|---|---|---|

| 許可 | ~してもよい | 上から下への許可 |

| 不許可 | ~してはいけない | 上から下への不許可 |

| 推量 | ~かもしれない | ある出来事が想定される(許容範囲内) |

| 祈願 | ~でありますように | 願いごとを神様の許容範囲内に入れてもらう |

▼mayの詳しい解説

▼mayとcanの違い

▼mayの慣用句 may well と might well の解説

▼mayの慣用句 may as well と might as well の解説

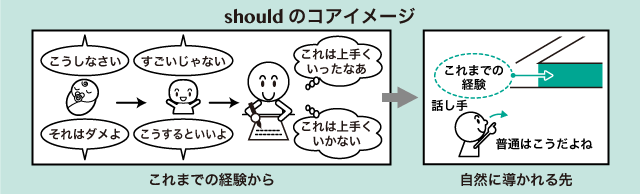

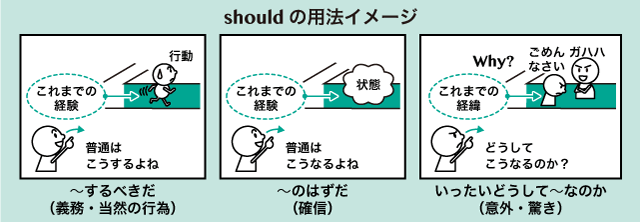

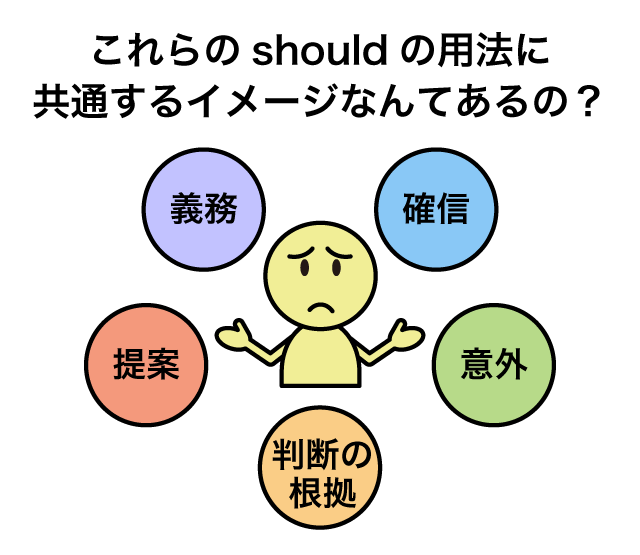

should

shouldのコアイメージは話し手の中での「自然に導かれる先にあるもの」です。

shouldの主な用法は「義務・当然の行為」「確信」「意外・驚き」です。

| shouldの用法 | 意味 | 備考 |

|---|---|---|

| 義務・当然の行為 | ~するべきだ | 普通はこうするよね |

| 提案 | ~するべきだ | これまでの経験から自然に導かれることとして提案する |

| 確信 | ~のはずだ | 普通はこうなるよね |

| 意外・驚き | いったいどうして~なのか | どうしてそれが自然に導かれる先にあるものなのか? |

| これまでの経緯を踏まえた上での行為(判断の根拠) | (肯定的文脈)~するのも…だ (否定的文脈)~するなんて…だ |

経緯→行為という流れに対する話し手の判断を表している |

▼shouldの詳しい解説

▼shouldとmustとhave toの違い

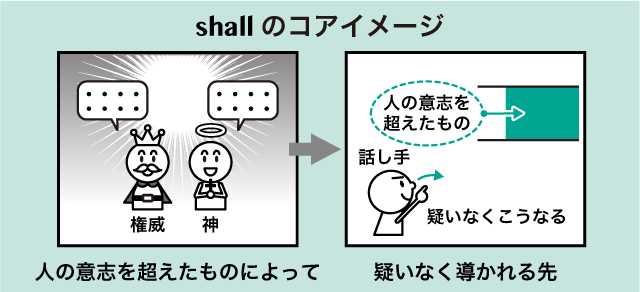

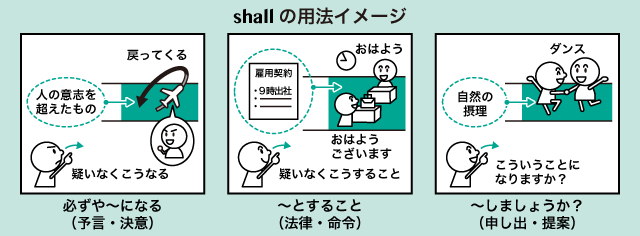

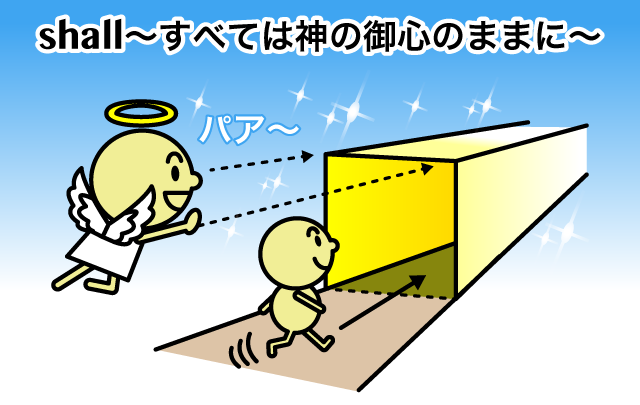

shall

shallのコアイメージは話し手の中での「疑いなく導かれる先にあるもの」です。

shallの主な用法は「予言・決意」「法律・命令」「申し出・提案」です。

| shallの用法 | 意味 | 備考 |

|---|---|---|

| 予言・決意 | 必ずや~になる | 人の意志を超えたものによって疑いなくこうなる |

| 法律・命令 | ~とすること | 神や法律、契約条項などによって疑いなくこうする |

| 申し出・提案 | Shall we …? ~しましょうか? |

相手もそうするつもりがあることがわかっている上での申し出 Are you ready? の代わりに使われることもよくある |

| 〃 | Shall I …? ~しましょうか? |

相手に「私がやるべきこと」を問いかける 丁寧でフォーマルな表現 |

▼shallの詳しい解説

英語びより様も助動詞について有益な情報を発信されています。よろしければ「基本的な助動詞5つはイメージとイラストで覚えよう」もご覧ください。

コメント

助動詞の英訳に入るmodalから、助動詞の働きについて説明されているのが、斬新で分かりやすくて良かったです。スマホのモード設定を例にされているので、1つしか設定できないというのも、ストンと腑に落ちました。最後に主な助動詞についてまとめられているのも、イラストが分かりやすく、英語を勉強し始めた人でも理解しやすいと感じました。

willやcanなどの助動詞の使い方は英語だけでなく日本語でも使い方が難しいなと思っていました。文法をあまり理解していなくてもたいていは通じるのですが、きちんと使いこなせるようになりたいなと思っていました。スマホのモードを絡めた説明はとても分かり安かったです。これからはうまく使いこなせそうです。

初めのmodal auxiliary verbを知らなかったので何だろうと思いましたが、マナーモードの部分ですごくよくわかり、その後の表示も頭に入りやすくてよかったです。最後のまとめが今までの内容を再確認できたので、イラストを見てきちんと理解しているかを自分で見極めることが出来て、とてもいい表示だと思いました。

助動詞を英語のmodalから説明しているところに目新しさを感じた。また、身近な「モード」から説明に入ることで、非常にすんなり理解することができた。主な助動詞の用法一覧と、さらに詳しく解説してある記事へ飛ぶこともできるのは大変ありがたい。

特にshallとshouldは関連付けて覚えやすかったです。

他のものも語呂合わせのように覚えることができればいいと感じましたが、読むと理解することができたので、記憶することで、今後役に立つことは間違いないと感じました。

助動詞解説のいわば総まとめ記事として、とてもよくまとまっていると感じました。助動詞というと、動詞を助ける働きというイメージでとらえがちですが、ある一定のモードを設定する働きもあるという説明には斬新さを覚えました。

助動詞を意味する modal auxiliary verb 中の 、modal のもとである mode はモードを表していて、そのことから助動詞は一度に一つしか設定できない、という意味を表しているという説明がわかりやすかったです。

助詞と助動詞の違いについても知れたらいいなと思いました。

助動詞の意味・用法がまとめて説明してあるので比較もしやすくとても見やすかったです。また、各助動詞のコアイメージで、微妙な意味の違いを確認することもできました。記事の最初のほうで助動詞は英文をモード設定することと同じとありましたが、呑み込みやすい説明でした。

助動詞は知っているようで知らない、または、すでに忘れてしまった用法がたくさんあると思います。なので、この記事はコアイメージや基礎から今後一生使用できる用法まで掲載されているので永久保存版だと思います。

助動詞の意味やニュアンスを改めて確認できました。modal auxiliary verb という言葉は知りませんでしたが、携帯のモードのように、助動詞がモードに設定され、そして助動詞モードは1つしか設定できないという説明がとてもわかりやすかったです。