takeの「持っていく」と似た意味を持つbringですが、実はネイティブでもその使い分けで悩むことがあるようです。この記事ではtakeとbringの違いを学ぶとともに、英語の世界観についても確認していきましょう。

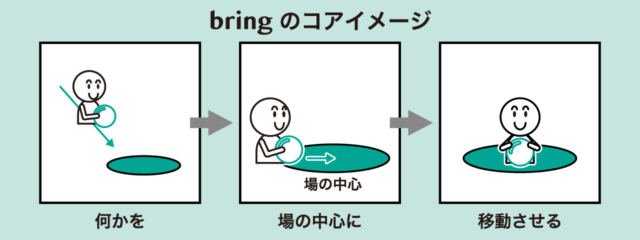

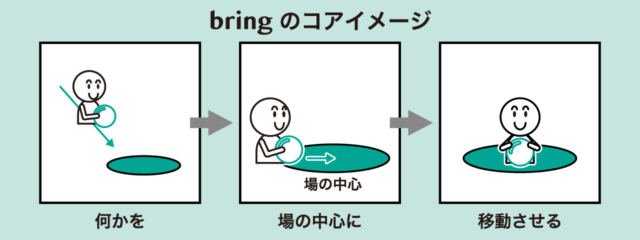

bringのコアイメージ

bringのコアイメージは「何かを場の中心に移動させる」です。

bringは「場の中心(here)」に移動させるときに使います。「向こうからこちらへの移動」(there→here)だけでなく、「こちらの範囲内での移動」(here→here)でも使うことに注意してください。

bringの例文解説

例文:My child brought a toy to me.(子どもがおもちゃを私のところに持ってきた)

bring a toy to meは「おもちゃを私のところ持ってくる」という意味。

この例文における場の中心は「私のところ」であり、息子が別の部屋から持ってきた場合(there→here)でも、同じ部屋にいて持ってきた場合(here→here)でも、bringで表すことができます。

(彼女はみんなのためにスナックを持ってきてくれた)

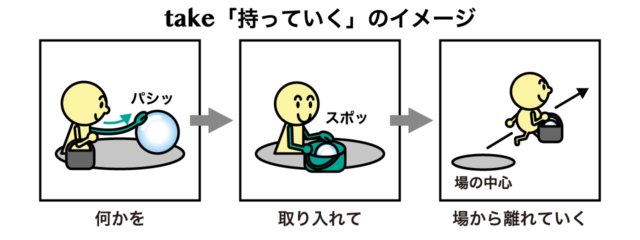

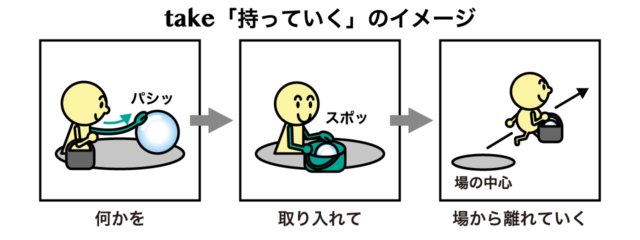

take「持っていく」のイメージ

takeが「持っていく」という意味で使われるときのイメージは「何かを取り入れて、場から離れていく」です。

基本的に、こちらから向こうへの移動(here→there)のイメージで考えるとよいでしょう。

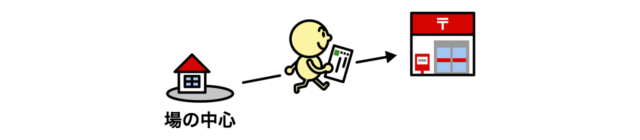

take「持っていく」の例文解説

例文:I took the letter to the post office.(私は手紙を郵便局へ持っていった)

take the letter to the post officeは「手紙を郵便局に持っていく」という意味。

この例文における場の中心は「私がいた場所(家など)」であり、私がいた場所から郵便局に持っていく(here→there)ので、takeが使われています。

(彼女は宿題を学校へ持っていった)

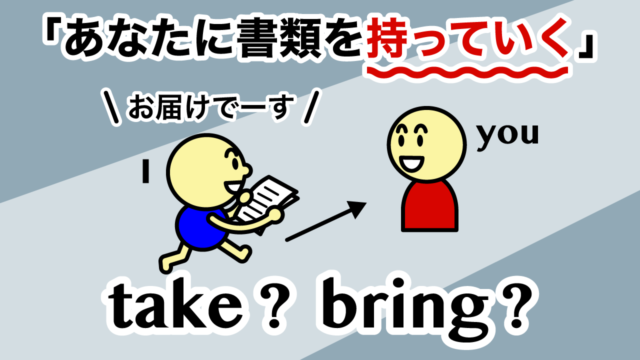

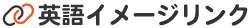

間違えやすいtakeとbring

ここで突然ですが、質問です。「あなたのところに書類を持っていきます」を英文にしたとき、次のどちらが正しいと思いますか?

(1) I’ll take the documents to you.

(2) I’ll bring the documents to you.

…

……

………

正解は (2) のbringです。「えっ?持っていくはtakeじゃないの?」と思われた方もいらっしゃると思います。

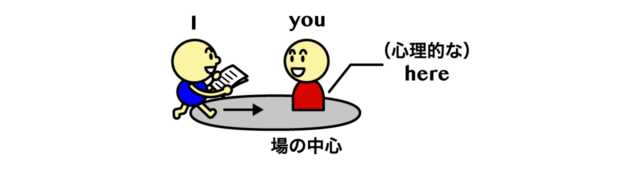

なぜ (2) が正しいのかというと、この場合は「聞き手(you)のいるところ」が「文脈上の場の中心(心理的なhere)」とみなされるからです。

聞き手のいるところがhereであり、そこに書類を移動させる動きなのでbringが使われる、というわけです。

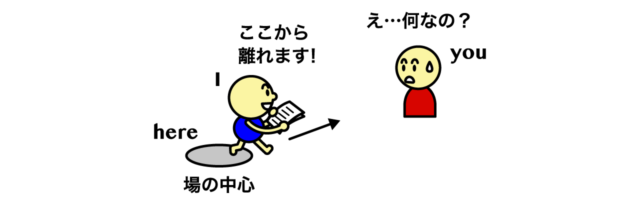

では、(1) のtakeを使ったら通じないのでしょうか?その答えは「通じるけれど、違和感を与える可能性が高い」となります。

takeを使うと「自分は今いる場所を離れます」と、自分が移動することを妙に強調している感じに受け取られてしまうためです。

以上のことから「自分が相手のところに何かを持っていくときはbringを使う」となります。

まとめ

bringのコアイメージは「何かを場の中心に移動させる」です。bringのポイントは移動させる先が「場の中心(here)」であることです。

take「持っていく」のイメージは「何かを取り入れて、場から離れていく」です。こちらから向こうに移動させる(here→there)イメージで考えるとよいでしょう。

英語では「自分が相手のところに何かを持っていくときはbringを使う」ことに注意してください。

コメント