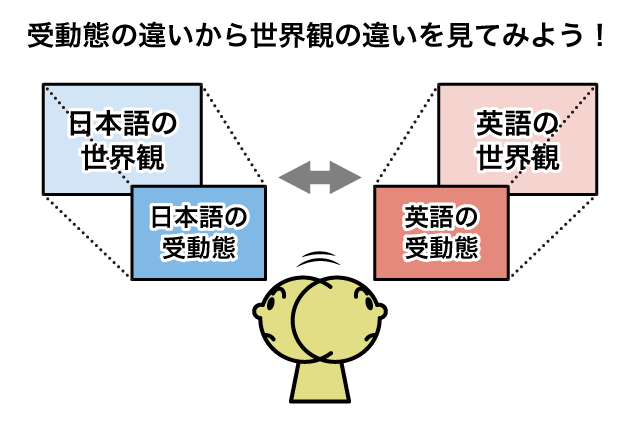

英語の受動態はそれほど使われないことをご存知でしたか?その理由は、英語の受動態がとても回りくどい表現だからです。一方で、私たち日本人は受動態の英文を作りがちです。どうして私たちは受動態の英文を作りがちなのかについても解説しました。

英語の受動態が本質的に表していること

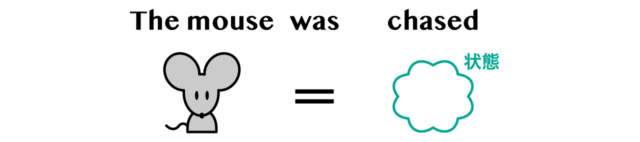

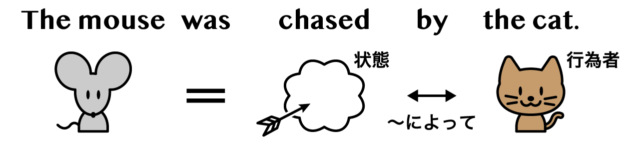

例文:The mouse was chased by the cat.(そのネズミはその猫に追いかけられた)

この例文の構成要素を「動きを表す単語(→ or =)」と「モノ・状態を表す単語(◯)」に分けてモデル化すると次のようになります。

| The mouse | was | chased | by | the cat. |

| ◯ | = | ◯ | → | ◯ |

このモデルにおいて文の最初が「◯=◯」となっていますよね。これは文型でいえば第二文型(SVC)にあたり、主語のネズミがどういう状態なのかを表しています。

ポイントは「状態」を表しているということです。「動き」を表していないことに注意してください。

受け身のニュアンスはどこからやってきた?

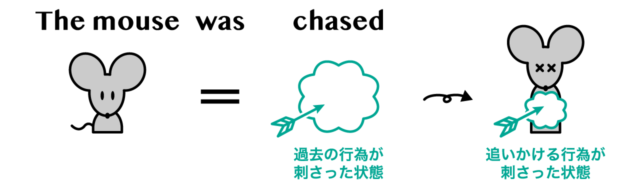

受動態は本質的に「状態」を表していると述べましたが、さきほどの例文の日本語訳は「追いかけられた」となっています。それでは、この「~された」という受け身のニュアンスはどこからやってきたのでしょうか?

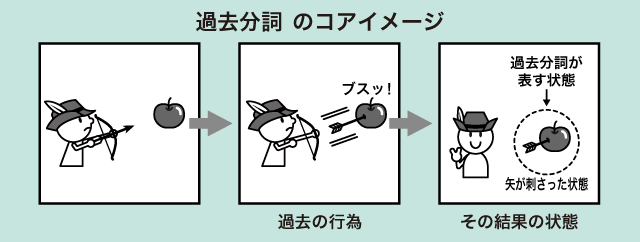

結論から先に述べると、受け身のニュアンスは was chased という be動詞+過去分詞の組み合わせから発生しています。be動詞は「イコール」で捉えれば大丈夫でしたね。一方の過去分詞は「過去の行為による結果の状態」を表しています。

イラストにはりんごを目掛けて矢を射って、最終的にりんごに矢が刺さった状態が描かれています。この矢は過去の行為をたとえたもので、過去分詞が表しているのは「矢が刺さった状態」だと考えてください。

さきほどの例文で考えると、the mouse was chased は「そのネズミ=追いかける行為が刺さった状態」を表しています。つまり、そのネズミには追いかける行為が刺さっていることになるので、「そのネズミは追いかけられた状態だった」となるわけです。

英語の受動態はとても回りくどい表現

受動:The mouse was chased by the cat.(そのネズミはその猫に追いかけられた)

この英文は「ネズミの状態」を表していて、その状態とは「追いかけられた状態」であり、ここに受け身のニュアンスが含まれていました。そして最後に後付けで by the cat と行為者を述べています。

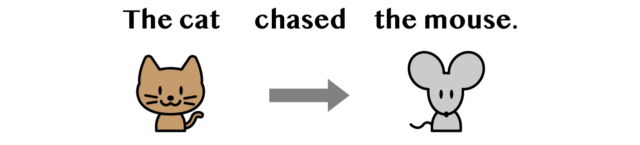

ここまでの説明で受動態がどういう構造になっているのかわかったと思いますが、能動態と比べるとかなり回りくどい構造になっていますよね。念のため、能動態の方の例文も確認しておきましょう。

能動:The cat chased the mouse.(その猫はそのネズミを追いかけた)

能動態は「その猫 → そのネズミ」というシンプルな構造になっており、意味もわかりやすいと思います。

同じことを述べるのであれば、シンプルでわかりやすい能動態の英文を用いるのが自然だということは、ご納得いただけると思います。

日本人が英語で受動態の文を作りがちな理由と対策

日本語では話し手の立ち位置によって能動と受動を使い分ける

「英語の受動態は回りくどい表現だから、基本的には能動態を使えばよい」

このように言われても、私たち日本人は英語で受動態の文を作りがちです。なぜそうなるのか、その理由は「日本語におけるモノの見方」にあります。

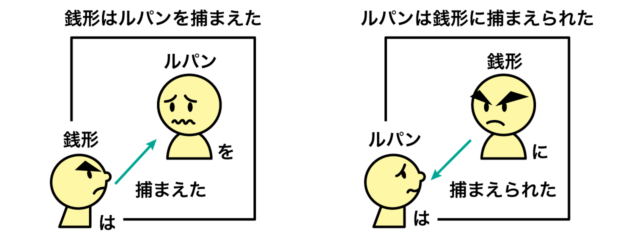

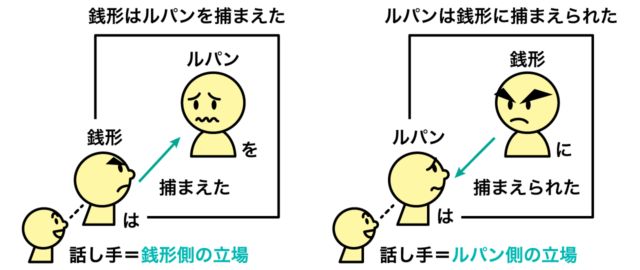

実は日本語では、能動文と受け身文は同じことを表していません。より正確に言えば、表面上は同じ内容でも、能動・受動どちらの表現をとるかによって、話し手の立ち位置が変わるのです。このことを次の例文で確認してみましょう。

能動:銭形はルパンを捕まえた。

受動:ルパンは銭形に捕まえられた。

どちらも出来事としては同じことを述べていますが、誰視点の表現なのかが違っています。「捕まえた」は銭形側の立場から述べられた文章で、「捕まえられた」はルパン側の立場から述べられた文章です。

たとえば銭形警部の上司が「ルパンはとうとう銭形に捕まえられたようだな」というセリフを言ったらおかしいですよね。銭形の味方なのであれば「銭形はとうとうルパンを捕まえたようだな」となるはずだからです。

このように日本語では1つの事実に対して、立ち位置によって能動態と受動態のどちらの表現も使う可能性があります。つまり、日本語では受動態は能動態と同じくらい使われるのです。

この日本語の癖を残したまま英文を作ろうとすると、英語でも話し手の立ち位置を優先して、受動態の英文を作りやすくなってしまうというわけだったのです。

私たち日本人が英語のモノの見方に慣れるためにするべきこと

私たち日本人は、日本語の特性から無意識に立ち位置を把握しながら物事を捉える癖がついています。

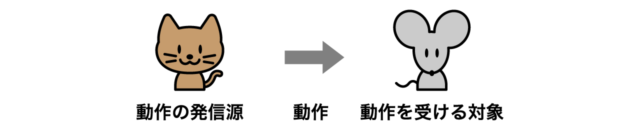

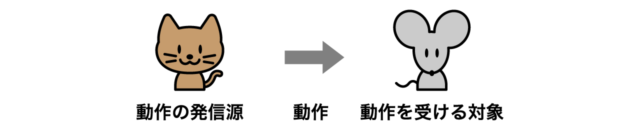

しかし、英語の世界観ではそのような話し手の立ち位置は考慮されません。英語では「動作の発信源+動作+動作を受ける対象」という能動態の流れが基本だからです。

そのため、私たち日本人が英語の世界観を身につけるためには、自分の立ち位置を一度外す必要があります。そして、「動作がどちらからどちらに向いているのか」という流れに沿って「動作の発信源+動作+動作を受ける対象」という順番で言葉を並べることに慣れる必要があるのです。

※このような日本語と英語におけるモノの見方の違いと変換方法については弊著「英会話イメージトレース体得法」にて詳しく解説していますので、ご興味ありましたらぜひどうぞ。

英語で受動態が使われるのはどんなときか

ここまで、英語の受動態がそれほど使われないことについて説明してきました。しかし、そうであるならば、英語の受動態の存在意義は何なのでしょうか。英語で受動態が使われるのはどんなときなのか、確認しておきましょう。

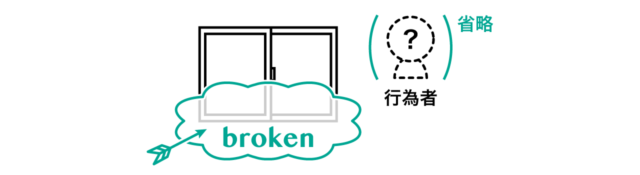

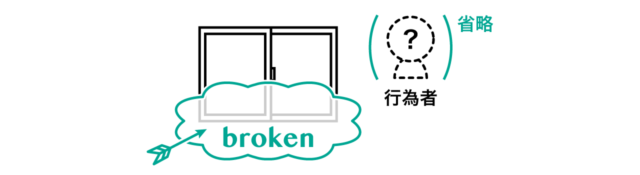

1.行為者が重要でない、または不明な場合

行為を行った人物が重要でない場合や、誰が行ったか不明な場合に受動態が使われます。

例文:The window was broken.(窓が壊された)

2.行為そのものを強調したい場合

行為の内容や結果を強調したい場合に、受動態を使って行為者を省略します。

例文:The new product will be released next month.(新製品は来月発売されます)

3.行為者が一般的な場合

一般的な人々や不特定多数の人が行為者である場合に受動態が使われることがあります。

例文:English is spoken all over the world.(英語は世界中で話されています)

4.行為者を伏せたい場合

行為者を意図的に明らかにしたくない場合や、行為者を隠したい場合に受動態を使うことがあります。

例文:Mistakes were made.(間違いが起きた)

5.科学的・技術的な文脈で中立的なトーンを出したい場合

科学論文や技術報告書などで、個人の行為よりも事実そのものを強調したい場合に受動態がよく使われます。

例文:The experiment was conducted to test the hypothesis.(仮説を検証するために実験が行われた)

行為者を述べない場合に受動態は使われやすい

いま述べてきた5つのパターンに共通しているのは「行為者が表現されていないこと」です。これは言い換えれば、英語の受動態では「行為者を表現しないで済む」ということです。つまり、受動態は「行為者」ではなく「行為の対象や結果」を強調するために使われるわけです。

私たち日本人は学校で受動態を習ったときに、次のような能動態から受動態への書き換えを学んだと思います。

能動:The cat chased the mouse.

受動:The mouse was chased by the cat.

しかし、このような「by+行為者」をつけることは、そもそも英語で受動態を使うメリットである「行為者を表現しないで済む」ことに真っ向から対立してしまいます。この観点から、この書き換えは英語の受動態を学ぶときのよいアプローチとは言えないわけです。

※文章のテクニックとして「by+行為者」をつけた受動態を用いることはあります。ただ、それはライティングにおけるテクニックであって、一般的なものではありません。英語を第二言語として学ぶ場合は一旦脇に置いておいたほうがよいでしょう。

まとめ

1.前提として、英語の基本は能動文であり、動作がどちらからどちらに向かうのかを考え、「動作の発信源+動作+動作を受ける対象」という順番で言葉を並べるのが普通です。

2.英語でも、何らかの理由で動作の発信源(行為者)を表現できなかったり、表現したくない場合があります。そのようなときには、受動態(be動詞+過去分詞)を使うことで、行為者を表現せずに済ませることができます。

3.英語の受動態は本質的には「主語の状態」を表すものであり、「動き」を表すものではありません。このため、論文や報告書のように、動きよりも事実を強調したい場合に受動態はよく使われます。

おまけ:能動態 vs 受動態 の比率(行為者が不明な場合)

実際のところ英語では、どのくらい能動態が優先的に使われているのかを調べるために、以下の内容で ChatGPT(4 omni) に質問をしてみました。

状況によりますが「My wallet was stolen.」の方がやや一般的です。これは受動態で物事を説明する際に、行為者が特定されていない場合や行為そのものに焦点を当てる場合が多いためです。

使用頻度の比率

・My wallet was stolen.: 約60%

・Someone stole my wallet.: 約40%

このように行為者が不明な場合にも関わらず、Someone を主語にもってきて能動態の文章を作る傾向が 40% もある、ということは覚えておいて損はないでしょう。

コメント

英語でどういった状況で受動態が使われるのかが記事からよくわかりました。行為者との関わりによることが主要因とは考えもしませんでした。さほど行為者が重要でないときのみならず、行為者を強調するために文末に持ってくるということも知らなかったので大変勉強になりました。

受動態が英会話ではそれほど使われないのは確かだと思いました。友人と話していてもこれまで気にしたことはなかったですが、確かに受動態で話しているイメージが少ない気がします。ただ、本を読んでいるとよく出てくる気はします。

この記事のように勉強というよりは文化っぽいことを学べる機会が多いと、英語に興味を持つ人が増えるような気がしました。

英語では話し手の立ち位置は考慮せずに、行為の流れを意識した能動態の方がよく使われるため、行為者が不明だったり新しい情報であったりする場合に受動態が使われる、という説明が納得しやすかったです。

英語の世界観は、行為者+行為+宛先という能動態の流れが基本であるため受動態は会話ではあまり使われないのに対し、日本語では受動態が能動態と同様に多用されるのは、話し手が自分の立ち位置を無意識に考慮するため発生するという指摘は、単に日本語と英語における受動態の違いということだけではなく、両者の発想の相違にまで及んでいて、実に興味深い解説記事でした。

英語における能動態と受動態はほぼ書き換えが可能と教わりましたが、会話のテンポを悪くする使い方があまり適切でないとされるのは興味深く思います。英語というのが、文字じゃなく会話主体の言語であるというのが透けて見えるので。

受動態の使い方が日本と異なるという点については納得ですが、日常会話でも受動態はよく耳にします。カナダに住んでいるのですが、カナダだからですかね?アメリカは使われないのでしょうか?行為自体を強調したい時はもちろんのこと、誰の行為かわからない時や、行為者に責任を負わせることを避けたい時によく使われています。

受動態が使われるパターンやGiven and New informationの項目の説明が分かりやすく、また例文の選択も非常に良かった。

日本語と英語の受動態のイメージの違いの項目も、「自分の立ち位置を一度外して、行為の流れを意識する必要がある」こと、その図解も、日本語の発想から英語の発想へイメージを切り替える仕方として、分かりやすく解説されていると思った。

英語で受動態が使われる場面というのが、行為者を省略したいときや行為者を強調したいときに使うということがよくイメージできました。受動態と能動態を完璧に使い分けることができるようになりたいです。これからは意識して使ってみたいと思います。

私も実際、英会話ではほとんど受動態を使いません。言い回しが面倒なことと、あまり必要性を感じていないからです。そのためこの記事は共感できましたし、記事の内容も受動態を知るために、とても良い内容でした。

英語で受動態が使われる場面がよく理解できました。行為者が不明または重要ではない時、逆に行為者が新しい情報で重要な場合、又は行為者が長文の場合など、それぞれの状況に合わせた例文解説がなるほどと思える内容で、とても勉強になりました。