中学校で習う英語をイメージと結びつけて解説した本です。英文法の背後にある自然さをイラストで見える化しました。わかりやすい解説とたくさんのイラストで、中学英語をやり直すことができます。

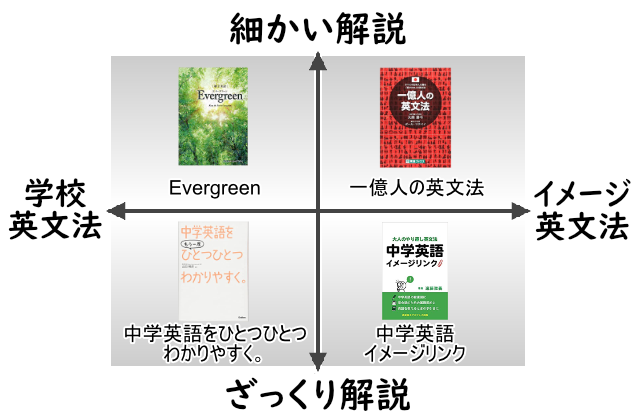

中学英語イメージリンクは、中学で学ぶ英文法をざっくり解説しています。英文法の基礎から学び直したい方で、一通り終えて全体をつかみたい場合にピッタリの本です。

また英文法の解説はイラストイメージ主体で行っています。学校英語だと腑に落ちないことが多かったという方に適しています。

→ 他の類書との比較については「大人のやり直し英語におすすめの英文法参考書4選」の記事をご覧ください。

なお、書籍化に伴いまして本サイト内で公開しておりました中学英語イメージリンク関連記事は非公開とさせていただきました。書籍にてご覧いただければと思います。

【お知らせ】2021/11/05更新

本書を元にした解説動画シリーズはじめました。