中学英語のおさらい解説動画シリーズ、第24回目は『まとめ』です。これまでの解説してきた要点をまとめているので、この動画を見れば中学英語をざっと振り返ることができます。またおすすめ動画を3つ選んでいるので、復習する際の参考にぜひどうぞ。

※こちらの記事は、中学英語のおさらい動画の内容を要約したものです。

導入・目次

|

|

|---|---|

|

言語とは

|

これまで英文法における個別の解説をしてきましたが、ここでは「言語とは何なのか」という全体的な話をしておきたいと思います。 |

|---|---|

|

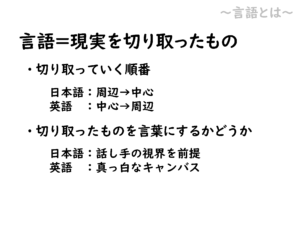

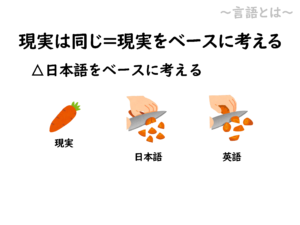

私は、言語とは「現実を切り取ったもの」と考えています。

そして、同じ現実であっても、言語によって、その切り取り方が異なっているんだ、と考えています。 たとえば、切り取っていく順番。日本語は「周辺から中心へ」という流れで言葉を並べますが、英語は「中心から周辺へ」という流れで言葉を並べます。 他にも、切り取ったものを言葉にするかどうか。日本語は「話し手の視界を前提」とするので、見えているものは言葉にしなかったりします。一方、英語は「真っ白なキャンバス」なので、基本的にすべての登場人物を言葉にします。 |

|

英語の特徴を理解するときに重要になるのが、現実をベースに考える、ということだと思っています。

もう少し突っ込んで言うと、日本語をベースに英語を理解しようとするのは微妙だと思っているわけです。 なぜなら、それは日本語という言語で切り取ったものを英語の切り取り方に変えるということであり、そのような変換は正直かなり難しいことだからです。 たとえば、表現したい現実が人参だとして、人参をいちょう切りで切り取るのが日本語式、乱切りで切り取るのが英語式だとしましょう。 日本語訳から英語をつくるというのは、一度いちょう切りにした人参を、くっつけたり切り直したりして、乱切り風にするようなものです。それは難しいですよね。 なので、何も手が加えられていない現実をベースに考えることが重要だと考えているわけです。 |

|

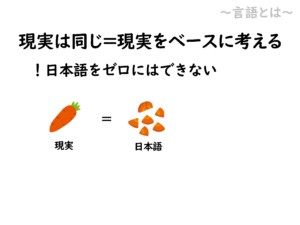

ただ、現実をベースに考えると言っても、それは簡単なことではありません。どうしても日本語の影響をゼロにできないからです。

私たちは日本語で物事を捉えることに慣れすぎているので、そのままだと、そもそも現実を日本語式のやり方で切り取っているということすら認識できません。 さきほどの例で言えば、「人参」と「いちょう切り」が強く結びついてしまっていて、人参と言えばいちょう切りが当たり前みたいな状態になってしまっているわけです。 |

|

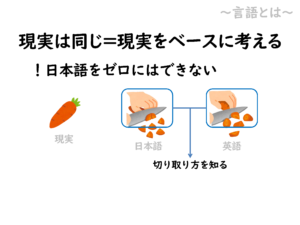

この思い込みを解除するためには、まず日本語では現実を、どのように切り取っているのかを知る必要があります。

そして、それと同時に、英語では同じ現実をどのように切り取っているのかも知る必要があります。 この動画シリーズでお伝えしたかったことは、切り取った後のものについての解説ではなく、どのように切り取っているのか、切り取り方の解説です。 このシリーズを通じて、英語だけではなく日本語についても考えるきっかけになれば嬉しいなと思っています。 |

各動画の要点

|

これまでの動画の要点を簡単に振り返っておきましょう。 |

|---|---|

|

#1 主語・動詞

最初の動画で、日本語と英語で物の見方がどのように異なっているのかを解説しました。 |

|

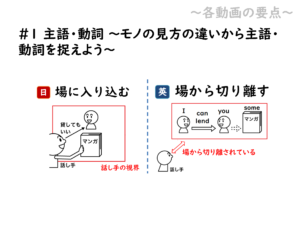

日本語は場に入り込みますが、英語は場から切り離されています。

そのため、英語では登場人物をすべて表に出す必要があり、主語は省略できない、ということになるわけです。 |

|

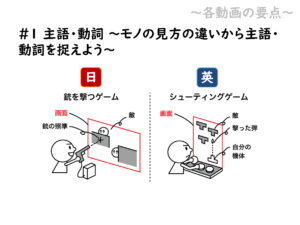

また、語順については、日本語は「銃を撃つゲーム」のモデルで「何を・どうする」という語順になります。

英語は「シューティングゲーム」のモデルで「誰が・どうする・何を」という語順になります。 |

|

#2 名詞

ポイントは、日本語は「物の輪郭を無視してしまう」のに対して、英語は「輪郭+中身」の組み合わせで物を表現するということでした。 |

|

#3 形容詞・副詞

私たちにとって難しいのは「副詞」の方で、ポイントは副詞を「動きを含んだ単語」として捉えることでした。 副詞は、動詞+副詞という形で、動詞に動きを加えて、その意味を修正・変化させる働きをします。 |

|

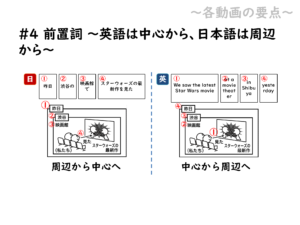

#4 前置詞

日本語と英語で言葉を並べる際の大きな方針を解説しました。 |

|

・日本語は「周辺から中心へ」モノを見ていく ・英語は「中心から周辺へ」モノを見ていく 英語で中心から周辺へ場面展開する時に使われるのが前置詞だったわけですね。 |

|

#5 否定・疑問

ポイントは、英語では「聞き手とのやり取り」をしてから「状況描写」をすることでした。 |

|

#6 疑問詞の疑問文

英語では、最初の「聞き手とのやり取り」のところに相手に答えてほしいことを提示します。 たとえば、何かわからないことを聞きたいのであれば what を最初にもってくる、ということですね。 |

|

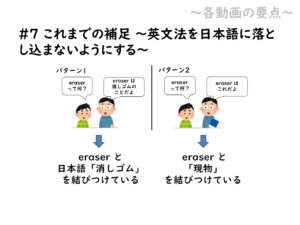

#7 これまでの補足

英単語や英文法を日本語に落とし込まないようにすることについて取り上げました。 |

|---|---|

|

日本に住んでいる以上、日本語の影響はどうしても受けてしまいます。

そんな中でも、うまく英語を学んでいくためには意識して、現実・現物と英語を結びつけることが大事だったわけですね。 |

|

#8 命令文

命令文とは、聞き手に対して、まだ現実のものになっていない動作を提示することでした。 |

|

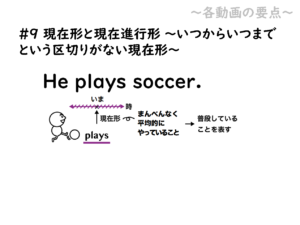

#9 現在形と現在進行形

英語の現在形には、いつからいつまでという時間的な区切りがありません。 |

|

He plays soccer.

時間的な区切りがないのでまんべんなく・平均的にやっている感じになり「普段サッカーをしている」という習慣を表すことになります。 |

|

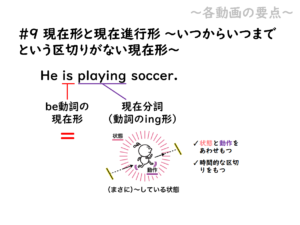

He is playing soccer.

「このときだけやっている」のような時間を区切った動作を表したいときは、現在進行形を使います。 |

|

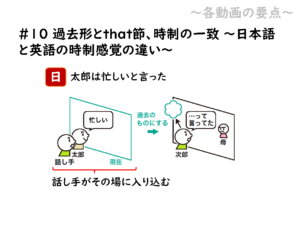

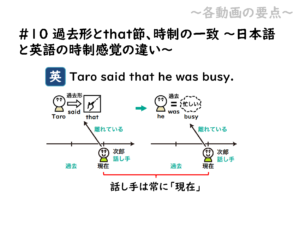

#10 過去形とthat節、時制の一致

時制の一致では、日本語と英語の時制感覚の違いについて説明をしました。 |

|

太郎は忙しいと言った

日本語では話し手がその場に入り込んで、あたかもその場にいたように状況を再現します。 そのため、過去の話であっても「忙しい」のような現在形が入り込んでくるわけです。 |

|

Taro said that he was busy.

一方、英語では、話し手は常に「現在」から物事を眺めます。 話し手の立ち位置が動かないので、過去のことであれば、必ず過去形である said や was を使います。 |

|

#11 There構文

There構文は、文頭の there で聞き手の注意を、新しい話題に向けさせる働きをします。 |

|

#12 未来表現

will は「話し手の思い」を表しており、確定している事実ではない、ということも暗に含みます。 このような特徴から、will は何が起こるか決まっていない未来のことを表すときに使われやすいわけですが、必ず未来を表すわけではないので、未来形とは言えない、というわけですね。 |

|---|---|

|

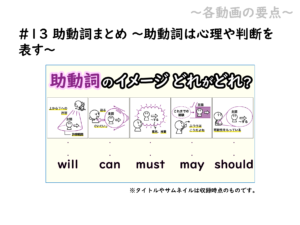

#13 助動詞まとめ

助動詞のコアイメージを解説しました。 will は「話し手の思い」 |

|

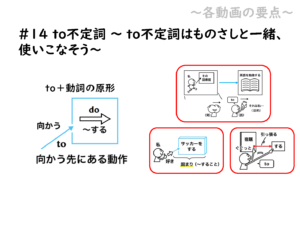

#14 to不定詞 |

|

to不定詞は to と動詞の原形の組み合わせであり、「向かう先にある動作」というイメージになります。

to不定詞は |

|

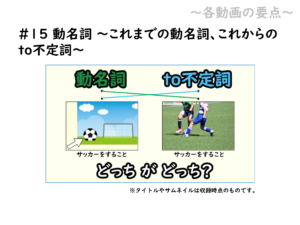

#15 動名詞

動名詞は to不定詞と同じ「~すること」という意味になりますが、動名詞は「これまでのこと」、to不定詞は「これからのこと」を表しやすいという違いがありました。 |

|

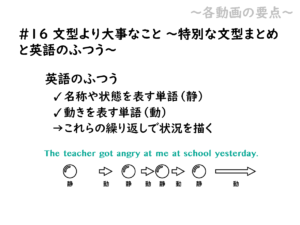

#16 文型より大事なこと

SVC や SVOO、SVOC という文型は特別なパターンですが、それよりも知っておいてほしいのは英語のふつうのパターンです。 |

|

英語における「ふつう」とは「名称や状態を表す単語」と「動きを表す単語」を繰り返して状況を描く、ということでした。

The teacher got angry at me at school yesterday. このように状況を描きます。これが英語のふつうというわけですね。 |

|

#17 比較級・最上級・原級比較

「比較級+than」で(~よりも○○) |

|

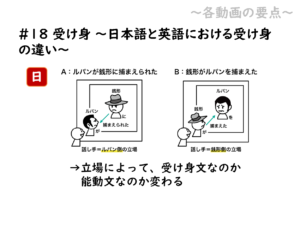

#18 受け身

日本語と英語の受け身に関して、日本語では受け身が多用されていて、英語の日常会話ではあまり使われていないことを取り上げました。 |

|

日本語では、「銭形がルパンを捕まえた」という1つの出来事に対して、銭形側の立場に立ったときは能動文、ルパン側の立場に立ったときは受け身文を使うというように、表現を使い分けています。 |

|

それに対して、英語では行為の発信源から文をスタートすることが基本になります。

捕まえるという行為の発信源は銭形なので、英語では Zenigata を主語にするのがふつうというわけです。 |

|

#19 現在完了形

現在完了形は「主語自身が過去に何かをやって、その結果としてある状態をいまもっている」でした。 |

|---|---|

|

#20 形式主語構文

英語は何もない無の状態から状況描写をスタートします。 そのため、英語では「背景や状況」なども表現する必要があり、「空の背景」「空の状況」を表せる it を使う必要があったわけです。 |

|

#21 名詞の補足説明

名詞の補足説明は、名詞の肩に乗っけて、寄り道をする感覚で使えばOKでしたね。 ただし、初心者の間はあまり名詞の補足説明のような寄り道をしないほうがよい、ともお伝えしました。 日本語で考えたときには、言いたいことがたくさん出てくると思いますが、初心者の間は、英語にするとき、そこから削っていくことが大事だったわけです。 |

|

#22 関係代名詞

関係代名詞も名詞の補足説明の一種です。 そのため、関係代名詞を習っても初心者の間はあえて使わないようにして、1文ずつ「中心→周辺」への流れを仕上げていくことをおすすめします。 |

|

あと、関係代名詞の使い分けは ・書き言葉では、基本的に who / which ・話し言葉では、省略できるときは省略、省略できないときは that となります。 |

|

#23 仮定法

仮定法も過去形の応用にすぎませんでした。 現実との間に距離をとって、その余白に気持ちを込める、そのような表現方法だったわけですね。 |

おすすめ動画3選

|

最後に、全23回の中でもオススメの動画を3つ紹介したいと思います。 |

|---|---|

|

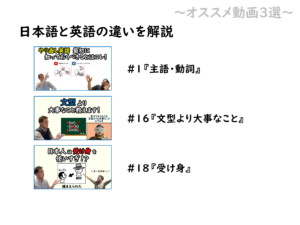

ふつうの英文法の参考書などで扱っていない日本語と英語の違いを解説している動画をおすすめします。

#1『主語・動詞』 日本語は場に入り込む、英語は場から切り離されている。このような物の見方の違いを知っておかないと英文法は丸暗記するしかなくなってしまいます。ぜひ最初に見てみてもらえたらと思います。 #16『文型より大事なこと』 実はあまりちゃんと解説されていない英語の「ふつう」についての解説回です。 これをおさえておけば、英文全体の流れやリズムも取りやすくなると思います。 #18『受け身』 日本語では話し手の立ち位置がコロコロ変わりますが、英語では基本的に立ち位置を変えません。 そのためどちらかというと日本語の方の問題なのですが、立ち位置を(動かさないように)意識しておかないと英語で受け身文を使いがちになるので注意しておきましょう。 |

編集後記

今回で中学英語シリーズは完了となります。ここまで御覧頂いた皆さま、本当におつかれさまでした。

このシリーズがどうだったか、印象に残っている動画や解説などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。

これからしばらくの間は動画投稿がお休みになると思いますが、コメントには必ず目を通しておりますので、なにかご要望などありましたら、お気軽にご投稿ください。(遠藤)

コメント