中学英語のおさらい解説動画シリーズ、第22回目は『関係代名詞』です。関係代名詞も「名詞の補足説明」に過ぎません。関係代名詞の概要・仕組み・使い分けまで一通り解説しました。

※こちらの記事は、中学英語のおさらい動画の内容を要約したものです。

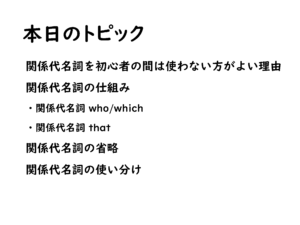

導入・目次

|

|

|---|---|

|

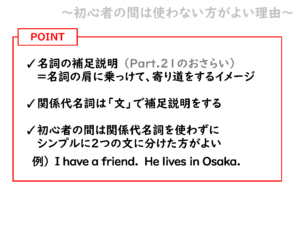

関係代名詞を初心者の間は使わない方がよい理由

|

今回のテーマは関係代名詞ですが、実は、初心者の間は使わない方がよいと思っています。

その理由について、前回解説した「名詞の補足説明」のおさらいもしながら、説明をしていきます。 |

|---|---|

|

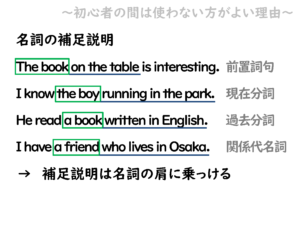

名詞の補足説明では、次の4つの例文のうち、上の3つの例文を取り上げて解説しました。

ポイントは、補足説明は名詞の肩に乗っけるイメージで捉える、ということでしたね。 |

|

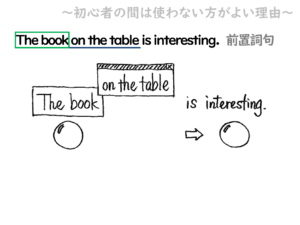

The book on the table is interesting.

The book の肩に on the table が乗っかっていますね。 英文全体としては、The book に対して on the table で寄り道をしますが、その後、元のルートに戻って is interesting でゴールするという流れになっています。 |

|

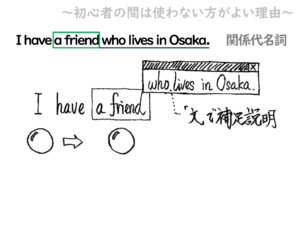

関係代名詞も名詞の補足説明の一種なので、名詞の肩に乗っけるイメージで捉えられます。

I have a friend who lives in Osaka. 関係代名詞という用語のせいでわかりにくくなっていますが、あくまで名詞の補足説明に過ぎないことをおさえておいてください。 なお、他の3つの例文との違いは、補足説明のところが主語・動詞を含んだ「文」になっていることです。関係代名詞の場合は、文で補足説明をするわけですね。 |

|

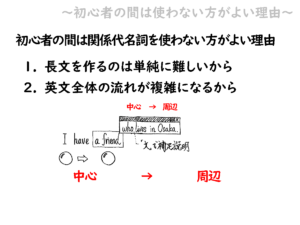

さて、関係代名詞も名詞の補足説明に過ぎないことがわかったところで、初心者の間は関係代名詞を使わない方がよい理由を2点挙げて説明します。

1.長文を作るのは単純に難しいから まず1点目、初心者の方は短かい英文であっても、スムーズに作れないということが多いと思います。 長文を作るのは、短文を作るのよりも難しくなります。初心者の間は、まずは短文をポンポン作れるようになることを目指したほうがいい、というわけですね。 2点目についてですが、英語の大きな流れは「中心から周辺へ」広げるように単語を並べる、でしたよね。(解説動画#4 参照) そうすると、関係代名詞を用いた英文においては、英文全体の「中心→周辺」という大枠の流れの中に補足説明の文の「中心→周辺」という流れが入り込むことになります。 要するに、大枠の流れとは別の流れが同居することになり、全体を通して見たときに流れが複雑になるわけです。 初心者の間は、そのような複雑な処理をしようとすると固まってしまいやすいので、1つずつ「中心→周辺」の流れを仕上げていったほうがいい、というわけです。 |

|

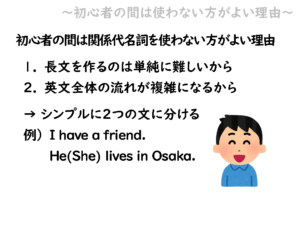

以上のことから、初心者の間は関係代名詞を使わずに、シンプルに2つの文に分けることをおすすめします。

さきほどの例文であれば、I have a friend. He lives in Osaka. のようにしたほうがよいということです。 |

|

ここまでのまとめです。

名詞の補足説明とは名詞の肩に乗っけて寄り道をするイメージでした。 関係代名詞は「文」で補足説明をします。 初心者の間は関係代名詞を使わずにシンプルに2つの文に分けた方がよいです。 |

関係代名詞の仕組み

|

さて、初心者の間はともかく、ある程度英語に慣れてきたら、関係代名詞を使う余裕も出てくるでしょう。

また英文を作る方ではなくても、読んだり聞いたりするときに関係代名詞は出てきてしまいます。 そのときに理解できるように、ここから関係代名詞の仕組みについて解説していきたいと思います。 |

|---|---|

|

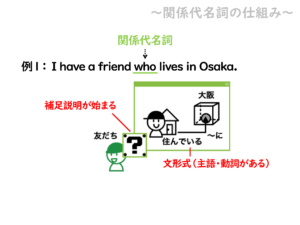

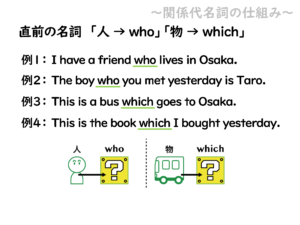

例文1:I have a friend who lives in Osaka.

例文における who を関係代名詞と呼びます。 関係代名詞が出てくることで、 直前の名詞に対して、次の2つのことが起きる合図になっています。 ・いまから補足説明が始まること |

|

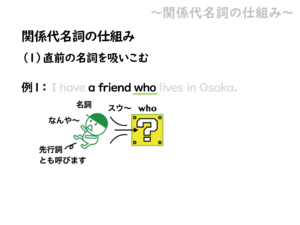

関係代名詞の仕組みを3つのステップに分けて確認しておきましょう。

(1)直前の名詞を吸いこむ a friend who 補足説明をしたい直前の名詞 a friend を who でいったん吸いこみます。 |

|

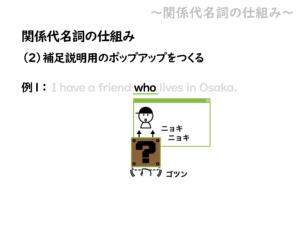

(2)補足説明用のポップアップをつくる

who who は補足説明用のポップアップを作りだします。そして、その中にさきほどの名詞を出現させます。 |

|

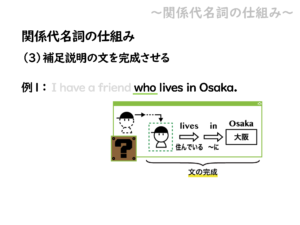

(3)補足説明の文を完成させる

who lives in Osaka 補足説明の内容は文になりますが、このとき who は a friend の代わりをします。 友だちについての補足説明なのですから、その内容には当然「その友だち」がどこかに出てくるはずです。関係代名詞の who は、その代わりとして働くわけです。 |

|

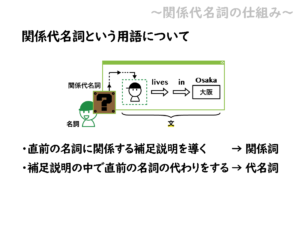

関係代名詞という用語は難しいと思いますが

・直前の名詞に関係する補足説明を導くことから「関係詞」 これらを合わせて関係代名詞と名付けられているわけです。 |

|

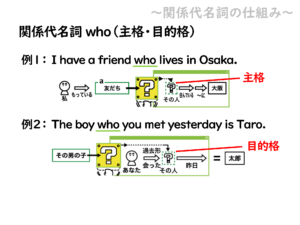

例文1:I have a friend who lives in Osaka.

例文1では補足説明の文の中で「その人は住んでいる」というように関係代名詞 who が主語として働いています。このような場合、主格の関係代名詞と呼びます。 例文2:The boy who you met yesterday is Taro. 例文2では「あなたはその人に会った」というように関係代名詞 who が目的語として働いています。このような場合、目的格の関係代名詞と呼びます。 |

|

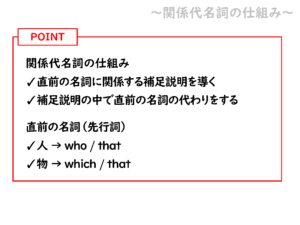

関係代名詞は、直前の名詞が人か物かによって使い分けます。

直前の名詞が人の場合、関係代名詞は who を使います。物の場合は、関係代名詞は which を使います。 |

|

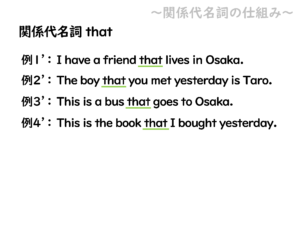

関係代名詞 who, which の代わりに that を使うこともできます。

要するに、直前の名詞が人であろうが物であろうが、関係代名詞 that で補足説明を行うことができるわけです。 |

|

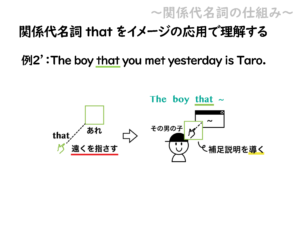

関係代名詞 that は、that の元々のイメージを応用することで理解することができます。

The boy that you met yesterday is Taro. that は「あれ」などの意味に代表されるように、元々「遠くを指さす」イメージを含んだ単語です。 この that が、関係代名詞として働くときは「補足説明」を導くものとして使われるわけです。 補足説明→寄り道→本筋から離れている→遠い→that。このように考えるとわかりやすいかなと思います。 |

|

ここまでのまとめです。

関係代名詞の仕組みとして 直前の名詞(先行詞) |

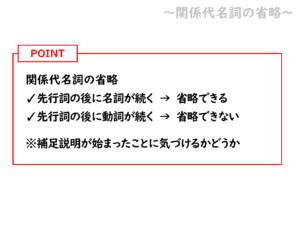

関係代名詞の省略

|

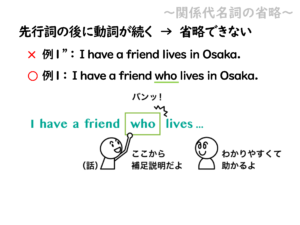

関係代名詞は「これから補足説明を始めますよ」という合図だと説明してきました。

この「補足説明であること」が、明らかにわかる場合は、関係代名詞を省略することができます。 |

|---|---|

|

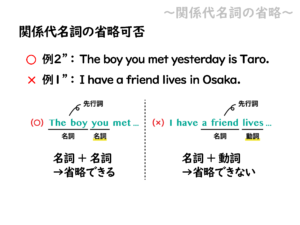

(○)例文2’:The boy you met yesterday is Taro. (×)例文1’:I have a friend lives in Osaka. 上の2つの例文は関係代名詞を省略していますが、例文2’の方は省略できて、例文1’の方は省略できないパターンです。 関係代名詞の省略ができるかどうかは どうしてそうなるのか、それぞれの場合で見てみましょう。 |

|

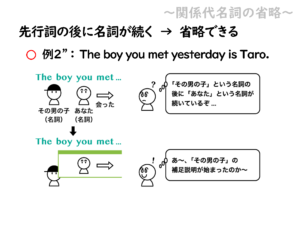

The boy you met yesterday is Taro.

英語では名詞の後には、ふつう動きを表す単語がきます。そのため、この例文のように「名詞→名詞」が続くのは、ふつうの文構造としてはおかしいため、補足説明が始まったことに気づくことができるわけです。 なので、関係代名詞がなくても、補足説明が始まったことに気づける。逆に言えば、関係代名詞は省略できるということになるわけですね。 |

|

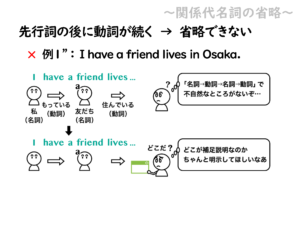

I have a friend lives in Osaka.

この例文では「名詞→動詞→名詞→動詞」となっていて、明らかに流れがおかしいところがありません。つまり、補足説明だと気づくきっかけがないのです。 そのため、どこが補足説明なのか、英文の意味から判断しないといけません。これは聞き手にとっては負担ですし、意味の取り違えにもつながりかねません。 |

|

このような理由から、先行詞の後に動詞が続く場合は、関係代名詞を使って、ちゃんと補足説明が始まる合図をしないといけないわけです。 |

|

ここまでのまとめです。

関係代名詞の省略については ポイントは補足説明が始まったことに気づけるかどうかでした。 |

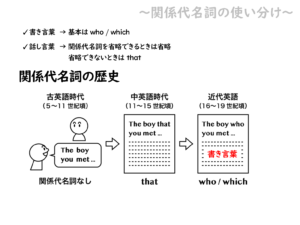

関係代名詞の使い分け

|

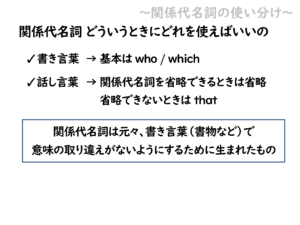

関係代名詞について一通り説明してきましたが、who や which 以外に that が使えたりしますし、そもそも省略できる場合もあるし…で、ちょっとパターンが多いですよね。

どういうときにどれを使えばいいのかわからない人も多いと思います。そのあたりの補足をしておきましょう。 |

|---|---|

|

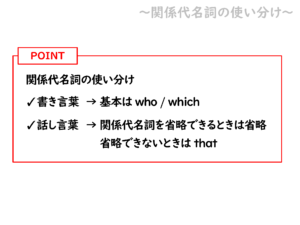

まず、ざっくりの方針ですが、次のように考えてもらえればと思います。

・書き言葉:基本的に who / which。 どうして話し言葉と書き言葉で違う対応になるのかですが、その理由は「関係代名詞は元々、書き言葉で意味の取り違えがないようにするために生まれたものだから」です。 |

|

元々、英語の話し言葉では関係代名詞なしでも、間を開ける・ひと呼吸入れるなど話し方を工夫することで、それが補足説明なのか、だいたい判別できていたんだと考えられます。まあ、わからなかったら、その場で確認することもできますしね。

しかし、印刷技術の発展などで書き言葉の英語が増えていったとき、話し言葉で行えていたような工夫を表現する方法がありませんでした。また、当然ですが、わからないときは、その場で確認するということもできません。 そこで、名詞の補足説明を行う場合は、補足説明が始まる目印として that が使われるようになったわけです。最初は that だったんです。 その後、書き言葉であれば、人の補足説明なのか、物の補足説明なのかが、一目瞭然な who / which の方が that よりもわかりやすいという理由で who / which が使われるようになっていきました。 このような経緯を踏まえて、書き言葉では基本 who / which を使いますが、話し言葉では省略できるなら省略、省略できないなら that という使い分けになるわけです。 |

|

ここまでのまとめです。

関係代名詞の使い分け |

CoffeeTime

|

▼今井くんとの対談

・初心者の間は言いたいことを削ぎ落とす |

|---|

編集後記

今回の動画は解説が長くなってしまいました…。ここ最近の動画に比べると、最後まで見ていただくのは少し大変だと思います。その点、心苦しいところです。

ただ、表面的な解説だと、結局いつになっても関係代名詞がつかめないままなので、深いところもおさえながら丁寧に解説をしたつもりです。

この動画で「もう関係代名詞については大丈夫だな」と感じていただけたら、とても嬉しいです。関係代名詞がつかめたかどうか、ぜひコメントなどでフィードバックください。皆さんからのフィードバックをお待ちしておりますm(__)m(遠藤)

コメント