中学英語のおさらい解説動画シリーズ、第18回目は『受け身』です。日本人は受け身表現を使いすぎ!?ーー実は、英語では受け身はそこまで使われていないんです。日本語と英語の物の見方の違いに焦点を当てて詳しく解説しました。

※こちらの記事は、中学英語のおさらい動画の内容を要約したものです。

導入・目次

|

|

|---|---|

|

受け身

|

|

|---|---|

|

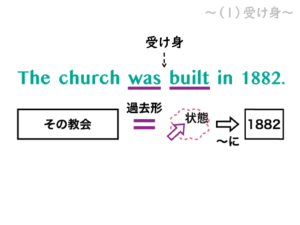

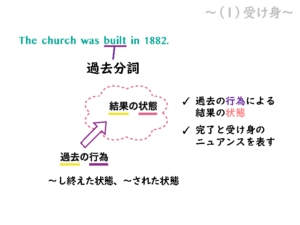

The church was built in 1882.(その教会は1882年に建てられた)

was built で「建てられた」という受け身の意味になっているところがポイントです。 このうちの was は be動詞の過去形ですね。残りの built は build(建てる)という動詞の過去分詞と呼ばれる形です。この新しく出てきた過去分詞について説明します。 |

|

この過去分詞のイメージですが、過去分詞は「過去の行為による結果の状態」を表しています。

少しまどろっこしい言い方になりましたが、日本語に訳すなら「~し終えた状態、~された状態」となります。 built であれば、「過去の建てる行為による結果の状態」なので「建て終えた状態、建てられた状態」を表しています。 つまり、過去分詞は完了と受け身という2つのニュアンスを含んでいるわけですね。 ただ、この2つのニュアンスですが、「建て終えた状態」という完了のほうが過去分詞本来のイメージに近いものになります。「過去の建てる行為による結果の状態」なので「建て終えた状態」のほうが自然なんですね。 では、受け身のニュアンスはどこから出てくるのでしょうか? |

|

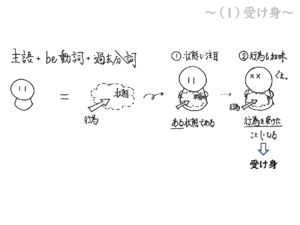

受け身は「主語+be動詞+過去分詞」という形をとったときに出てきます。この「主語+be動詞+過去分詞」の部分を段階をおって見てみましょう。

過去分詞は「過去の行為による結果の状態」でした。つまり「状態」を表しているので、そこに注目すると「主語はある状態である」となります。 その「ある状態」とは、過去の行為によるものでしたね。つまり、主語が「ある状態」になっているということは、主語自体がそのようになる原因の行為を受けていた、ということになるわけです。 このようにして、受け身の意味が出てきていたわけです。 |

|

過去分詞がどういうものなのか説明したところで過去分詞の形も確認しておきましょう。

過去分詞の形は基本、過去形と同じになります。動詞 play で言えば、過去分詞形は過去形と同じ played です。ただし、特別な形をとる過去分詞もあるので、ざっと確認しておきましょう。 be は過去形が was/were ですが、過去分詞形は been になります。 同様に come – came – come、do – did – done、give – gave – given、go – went – gone、know – knew – known、take – took -taken となります。 |

|

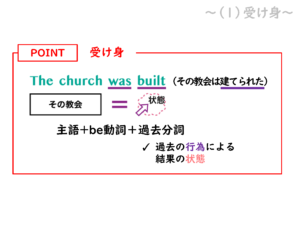

ここまでのまとめです。

The church was built は「その教会は建てられた」という意味です。 受け身は「主語+be動詞+過去分詞」の組み合わせであり、過去分詞は「過去の行為による結果の状態」というイメージになります。 |

日本語と英語の受け身

|

続いて、日本語と英語の受け身というテーマについて見ていきます。

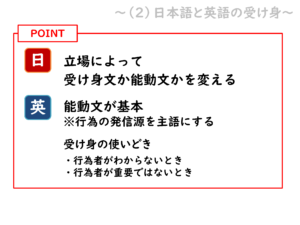

皆さん英語の受け身表現を習うと、受け身文をよく使うようになるのですが、実は英語の日常会話では受け身表現はそこまで使われていないんです。 英語で受け身がそこまで使われていない、という裏を返すと、実は日本語では受け身が多用されている、ということでもあります。 なぜこのような違いが発生しているのか、日本語と英語の物の見方を絡めて確認していきましょう。 |

|---|---|

|

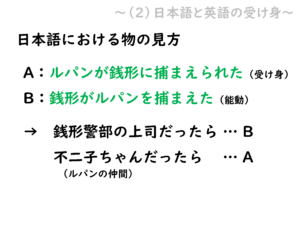

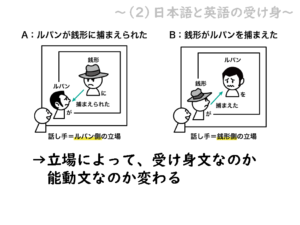

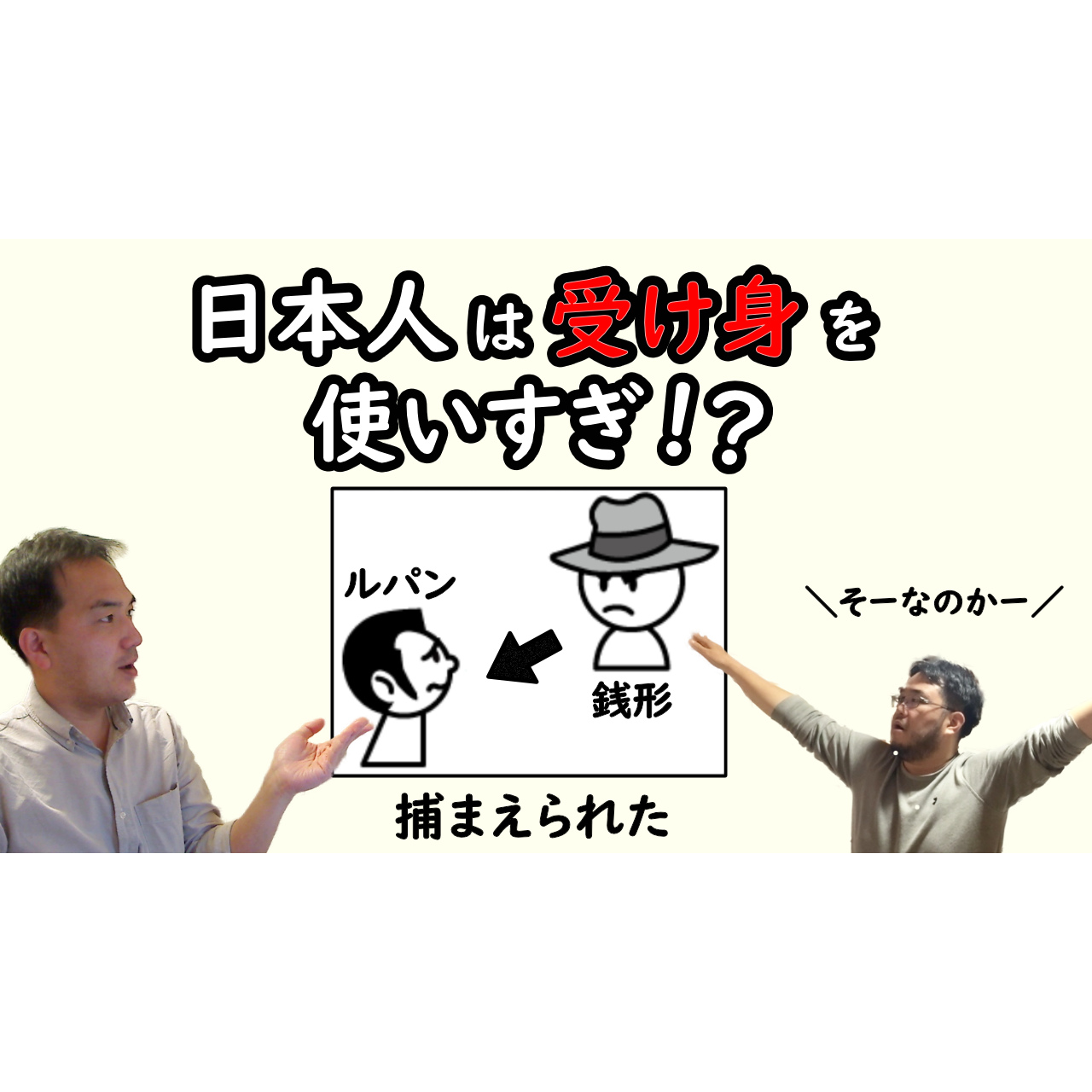

まず日本語における物の見方です。次の2つの文を考えてみます。

A:ルパンが銭形に捕まえられた どちらも言っていることは同じですよね。ここで少し考えてみてほしいのですが、もし皆さんが銭形警部の上司だったら、AとBどちらの言い方をすると思いますか? はい、答えは B「銭形がルパンを捕まえた」こちらのような言い方をするはずですよね。 では、もう1つ質問です。ルパンの仲間である不二子ちゃんはAとBどちらの言い方をすると思いますか? はい、答えは A「ルパンが銭形に捕まえられた」ルパンの仲間であればこちらの言い方をするはずです。 |

|

Aの受け身文はルパン側の立場に立った表現で、Bの能動文は銭形側の立場に立った表現です。

このように日本語だと、どちらの立場に立つのかによって、受け身文を使うのか、能動文を使うかが変わるのです。 つまり、日本語だと受け身文は能動文と同じくらい使われるものなのです。 |

|

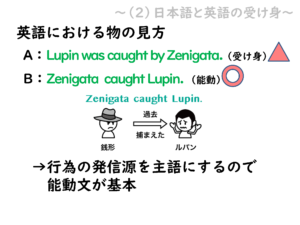

次に英語における物の見方です。

こちらはさきほどの2つの日本語文に対応する英文ですが、結論から述べると、Bの能動文 Zenigata caught Lupin. の方で表現するのが英語では一般的です。 日本人的には、ルパンの立場に立ったAの受け身文 Lupin was caught by Zenigata. の方を言いたくなると思います。 でも、英語では「行為の発信源」を主語にするのが基本なので、捕まえる行為をした銭形を主語にするBの能動文の方が一般的になる、というわけなんですね。 このあたりは、解説動画 Part.1 で話した内容である「英語は誰かの視点を前提としない」ということとも関係しているので、もしよかったら見直してもらえたらと思います。 |

|

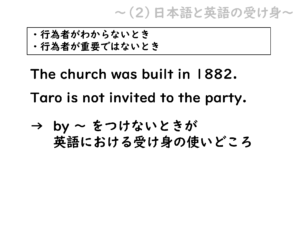

さて、英語は能動文が基本だと述べましたが、それでは英語の受け身文はいつ使うのかも説明しておきます。英語の受け身文は次のようなときに使われます。

1.行為者がわからないとき |

|

The church was built in 1882. Taro is not invited to the party. これらの表現は、教会を建てた人がわからない・重要ではない、誰がパーティーの主催者なのかわからない・重要ではない、というときに使われます。 つまり、英語の受け身文は by ~ をつけないときが使いどころになるわけなんですね。 学校では能動文から受け身文への書き換えとして、The mouse was chased by the cat. のように by をつけるものとして習いますが、実際にはあまり使わない表現であるということも知っておいてもらえたらと思います。 |

|

日本語では、立場によって受け身文か能動文かを変えます。英語では、行為の発信源を主語にした能動文が基本です。

英語における受け身の使いどきは、1.行為者がわからないとき、2.行為者が重要ではないとき、となります。 |

CoffeeTime

|

▼今井くんとの対談

・英会話の最中にネイティブに言われたこと |

|---|

編集後記

学校で受け身を習うと、多くの方は受け身文を多用してしまうようになる傾向があります。受け身文を多用してしまうのは、実は日本語の物の見方が原因なんだよ、というのを伝えるのが本動画の趣旨です。

私自身、当初は英語を研究していたはずだったのですが、気がついたら日本語を研究するようにもなっていたきっかけが、この「受け身」という表現です。日本語における受け身は本当に奥が深くて、考えれば考えるほど面白い題材だと思っています。

この動画を見て、もし「言語って面白いなぁ」と思っていただけたなら、これ以上嬉しいことはないです。あなたも言語の世界で遊んでみませんか? ご興味ありましたら、ぜひ!(遠藤)

コメント