中学英語のおさらい解説動画シリーズ、第12回目は『未来表現』です。学校で未来形として習った will ですが、実は will は未来形ではありません。では、will とはいったい何者なんでしょうか。be going to と絡めて英語における未来表現を確認します。

※こちらの記事は、中学英語のおさらい動画の内容を要約したものです。

導入・目次

|

テーマは「will は未来形ではない」です。 |

|---|---|

|

今回は次のようなことを説明していきます。

(1)will |

will

|

|

|---|---|

|

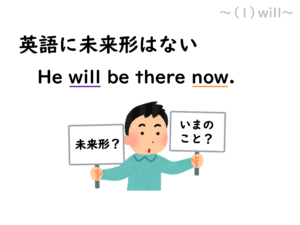

私は「英語に未来形という時制はない」という立場をとっているので、「未来形」ではなく「未来を表す表現」という言い方をします。

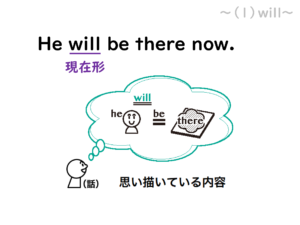

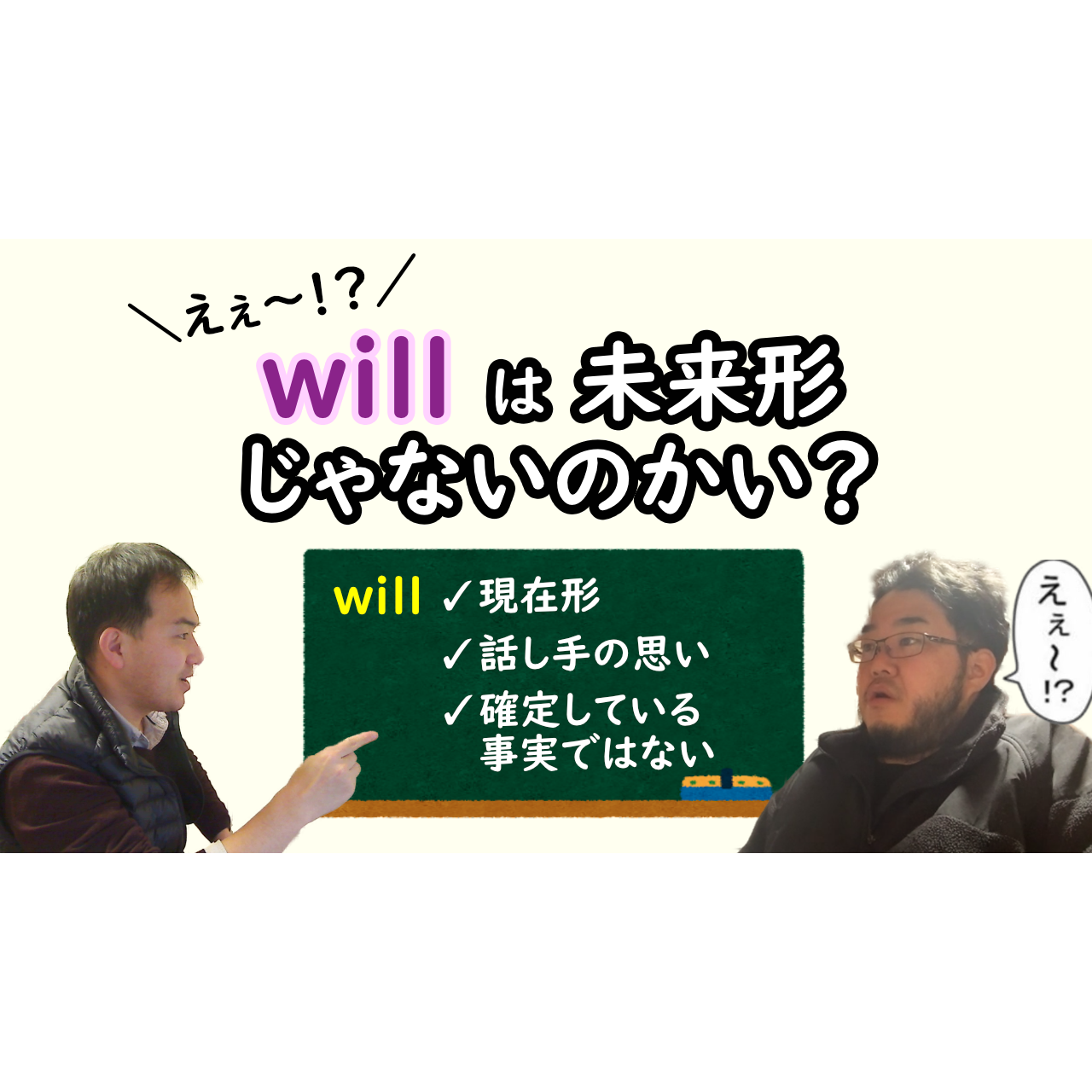

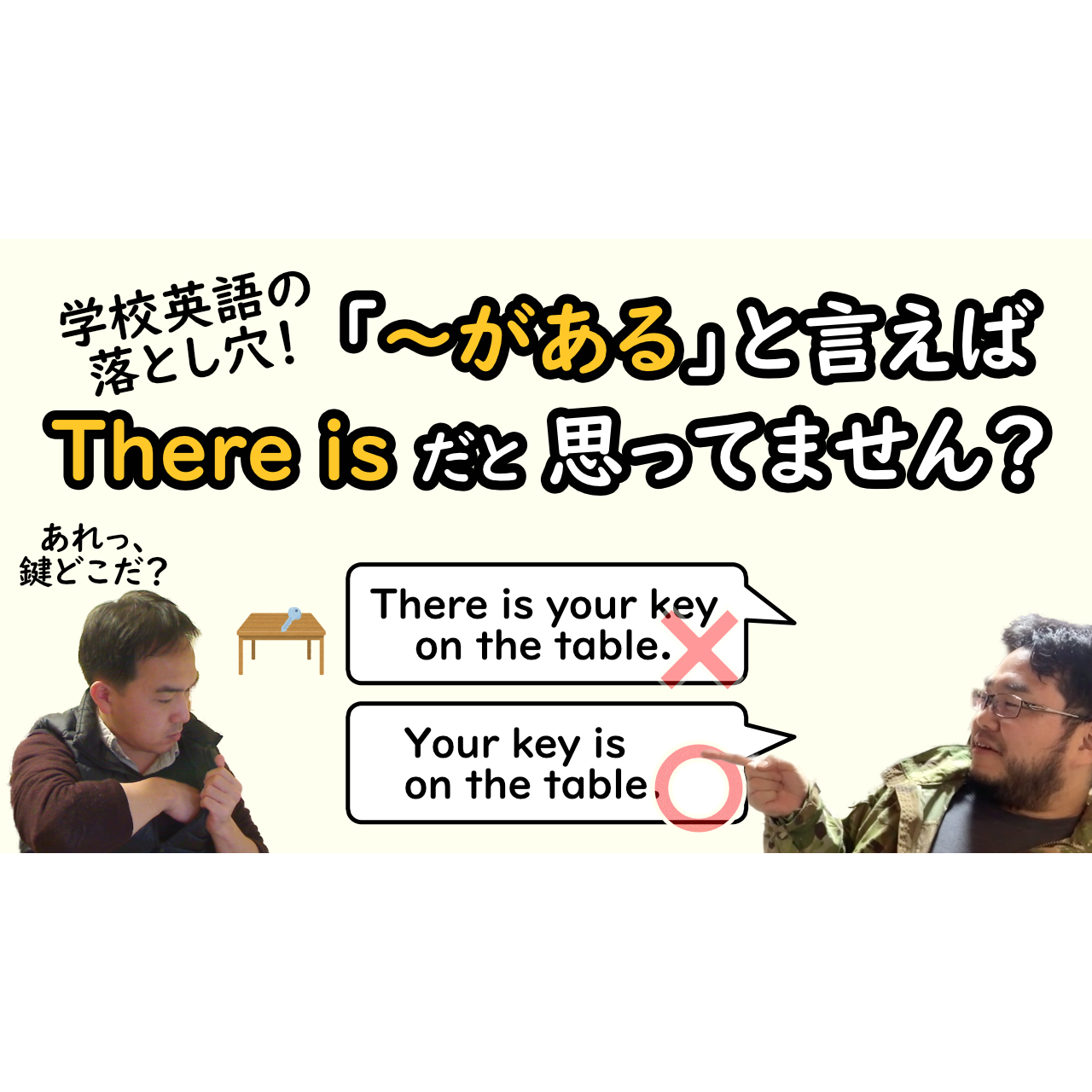

いま「英語に未来形はない」と述べましたが、多くの方は学校で will を未来形として習うと思います。英語に未来形がないのなら、will は何者なのでしょうか。 He will be there now. この例文はどういうことを言っているのでしょう。will があるのだから未来のことでしょうか? しかし、now という「いま」を示す言葉も例文内にあります。will を未来形と捉えてしまうと、この例文の意味はよくわからなくなってしまいます。 |

|

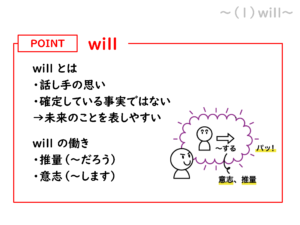

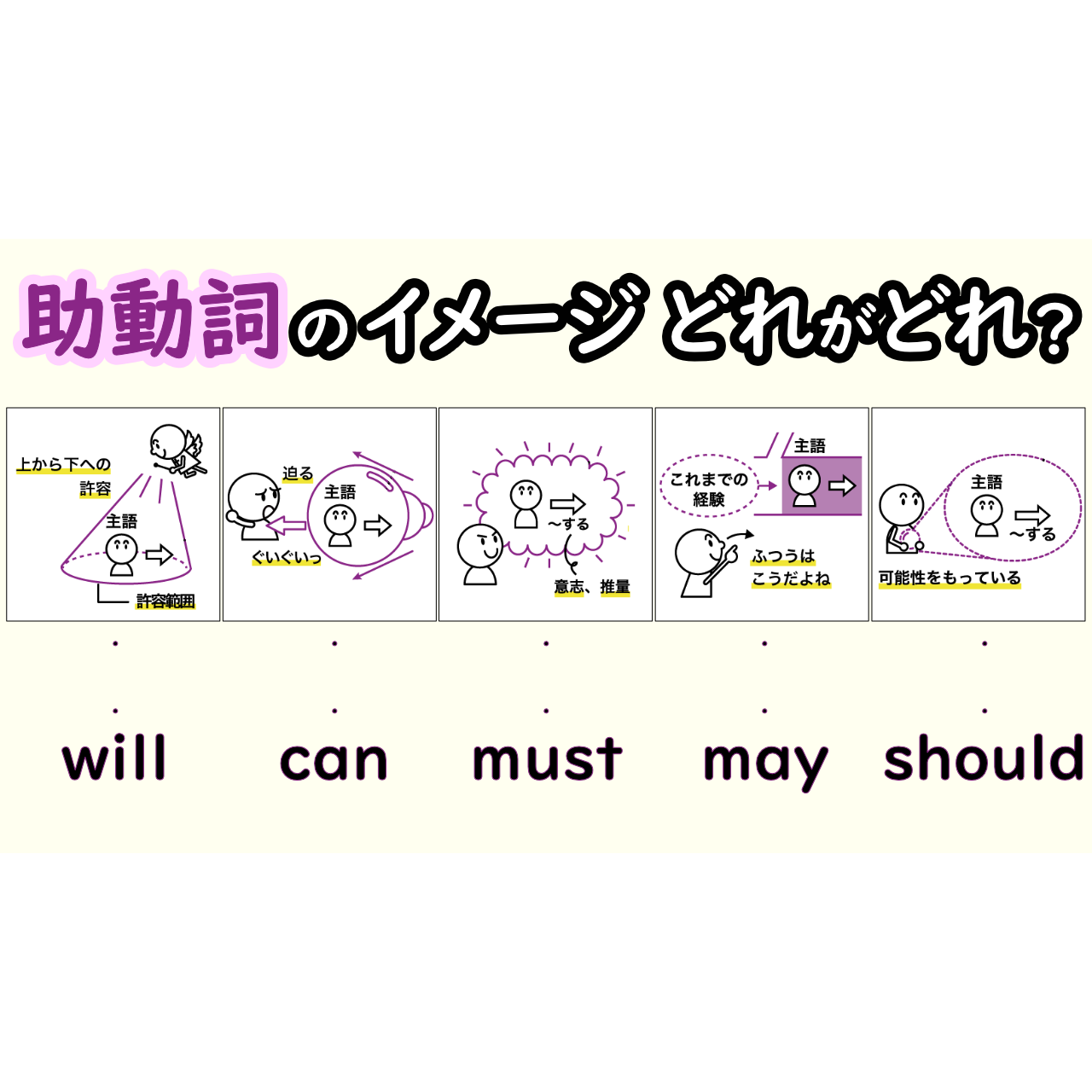

結論から述べると、will は未来形ではなく現在形です。そして、will の基本イメージは話し手の「思い」です。話し手が思い描いていることを述べるときに使うのが will だというわけです。

例文の意味は「彼はいまそこにいるだろう」です。話し手の思い描いている内容が「彼はいまそこにいる」というわけです。 |

|

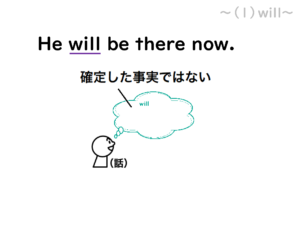

will は話し手が思い描いていることを表すので、裏を返すと、確定した事実ではないことも暗に含みます。

つまり、この例文は「事実とまでは言えないけれど、私の中では彼はいまそこにいると思っている」ということを述べているわけです。 |

|

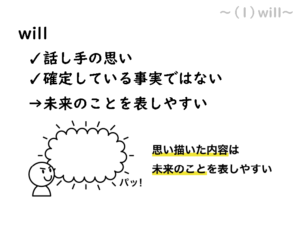

will は話し手の「思い」を表していること、確定している事実ではないことを説明しました。

このような特徴から、will は何が起こるか決まっていない未来のことを表すときに、とても便利で使いやすい単語であると言えます。 その意味で、英語に初めて触れる人に、未来のことを表したいなら will を使えば OK だよ、と教えるのは、ある意味合理的なことでもあるわけです。 |

|

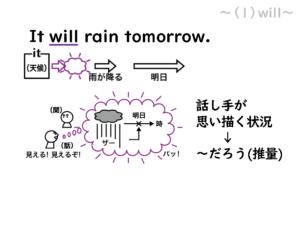

will の主な働きを例文で確認しておきましょう

It will rain tomorrow. まず、主語の It は「天候を表す it」と呼ばれるものです。 日本語であれば、話し手の見ている視界を前提にできるので背景となっている状況を言葉にしなくてもいいのですが、英語の場合は真っ白なキャンバス、もっと言えば「無」からのスタートなので天候のような状況もちゃんと言葉にして設定する必要があります。 話を戻して、It で「何らかの状況」を設定し、will で「いまから述べることは話し手の思いであること」を宣言します。そして、rain tomorrow で「雨が降る、明日」と、話し手が思い描いている内容を述べています。 これらを合わせて「明日は雨が降るだろう」という意味になるわけです。このとき、will は「~だろう」という推量を表しています。 |

|

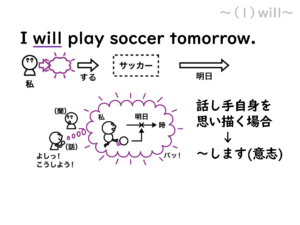

I will play soccer tomorrow.

I で「私」を主語として設定し、will で「いまから述べることは話し手の思いであること」を宣言します。そして、play soccer tomorrow で「私はサッカーをする、明日」と、話し手が思い描いている内容を述べています。 これらは合わせて「私は明日サッカーをします」という意味になります。思い描いている内容が話し手自身のことなので「~します」と意志を表すわけです。 |

|

will のまとめです。

will とは will の働き |

be going to

|

引き続き be going to について見ていきましょう。

学校では、will の置き換えとして習う be going to ですが、実際には will と be going to はニュアンスが違っています。 |

|---|---|

|

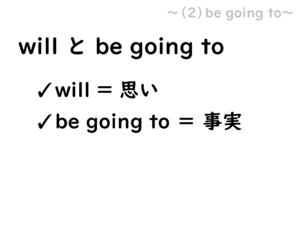

結論から述べると、will が話し手の「思い」だったのに対して、be going to は何かが進行している「事実」を表します。 |

|

例文で確認していきましょう。

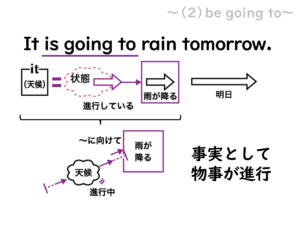

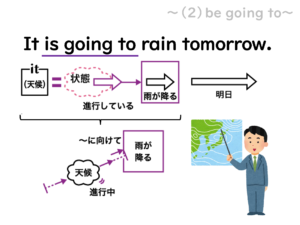

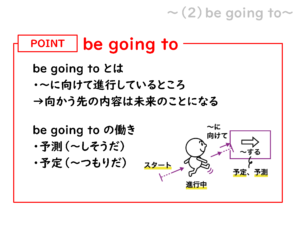

It is going to rain tomorrow. It は「何らかの状況」をまず設定します。is は「イコール」、going は「進行している状態」、ここまでで、ある状況が進行しているところであることを表しています。 続いて to で「その進む先は」、rain tomorrow 「雨が降る、明日」となり、合わせて「明日、雨が降ることに向けて状況が進行しているところです」となります。 このように、事実として物事が進行していることを表すときに使うのが be going to だというわけです。 |

|

この例文が使われる場面は、天気予報で雨雲レーダーなどを動かしながら、「明日は雨が降りそうです」と言うような場面です。

つまり、be going to は、それまでの流れを含んでおり、そのように述べる根拠があることが感じられる表現なわけです。 |

|

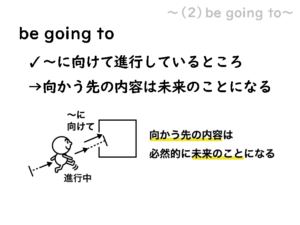

また be going to は「~に向けて進行しているところ」というイメージなので、その向かう先の内容は必然的に未来のことになります。

be going to が未来のことを表すのに使われるのは、その成り立ちからして当たり前のことなのです。 |

|

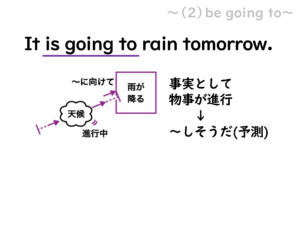

be going to の主な働きを2つ確認しておきましょう

It is going to rain tomorrow. be going to は事実として物事が進行しているニュアンスを含んでおり、そこから「~しそうだ」という予測を表します。 |

|

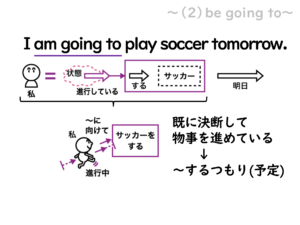

I am going to play soccer tomorrow.

I 「私」、am 「イコール」、going 「進行している状態」、to 「~に向けて」、play soccer tomorrow 「サッカーをする、明日」。これらを合わせて「明日、サッカーをすることに向けて私は進行しているところです」となります。 私は明日サッカーをすることをすでに決断しており、それに向けて物事を進めているというニュアンスになるので「~するつもりです」という予定を表します。 |

|

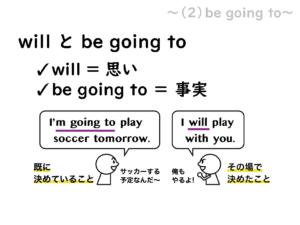

will は「思い」、be going to は「事実」という大きな違いがありました。

もう少し細かく両者の違いを見ておきましょう。 左の人が I’m going to play soccer tomorrow.(明日サッカーをする予定なんだ)と言ったのに対して、右の人が I will play with you.(俺も一緒にやるよ)と答えています。 このとき、be going to を使っている左の人は、既に決めていることとして、明日サッカーをすることを述べています。 一方で will を使っている右の人は、その場で決めたこととして、相手と一緒にプレーすることを述べています。 このように、will は「その場で決めたこと」、be going to は「既に決めていること」という違いを挙げることができます。 |

|

be going to のまとめです。

be going to とは be going to の働き |

|

▼今井くんとの対談

・will の確信度合いはどれくらい? |

編集後記

今回は動画の時間を15分以内に収めました。15分を超えると集中力が切れるというご意見をチラホラ頂いているためです。なお、動画の時間を短縮するために、遠藤の解説場面の再生速度を1.1倍速にしています。聞き取りにくいなどありましたらお知らせください。

あと、時間短縮のために、今井くんとのやりとりを大幅に削っています。このあたりにつきましても、もっと CoffeeTime の時間を取ってほしいなどご要望ありましたらお気軽にコメントを頂けると嬉しいです。

必ずお答えできるとは言えませんが、総合的に判断して細かな調整を入れたいと思います。ご協力どうぞよろしくお願いします。(遠藤)

コメント